Séraphin LAGIER arrive à

Foncine le bas le 1er mai 1867 et présente au conseil de fabrique

la commission que lui a signée Mgr NOGRET, évêque

de Saint Claude. Originaire de Viry, il a été vicaire

à Fort du Plasne puis à Foncine le haut avant d'être

nommé curé de Peintre (canton de Montbarrey). Il a donc

déjà de l'expérience.

Il remplace Louis Joseph MICHAUD mort

le 1er avril 1867 à la cure où il a passé 51

ans.

Le 7 juillet, le conseil de fabrique

se réunit pour faire l'inventaire des biens de la paroisse

:

Il y a en caisse 6032 francs, mais

tout est mélangé : le capital (632 francs) et les intérêts

(400 francs) provenant de dons pour les missions et les retraites;

le leg de Mr CORDIER (1500 francs), destiné à la réfection

de la sacristie; et la réserve (3500 francs) que la fabrique

a prévu pour la restauration de l'église.

La cure est en piteux état.

Le nouveau curé ne peut se contenter du logement qu'occupait

son prédécesseur. Les deux derniers évêques

de Saint Claude (Mgr MABILE et FILLION) l'ont d'ailleurs reconnu lors

de leurs visites pastorales. En outre l'évêque et les

missionnaires doivent pouvoir y être logés lorsqu'ils

viennent dans la paroisse. Ce n'est évidemment pas le cas.

La sacristie est "tout à

fait petite et si humide qu'on ne peut y laisser ni les ornements

ni les fleurs";

L'église est "dans un

pauvre état tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le couvert de la grande nef est complètement usé; le

clocher menace ruine";

Le cimetière est trop exiguë.

Séraphin LAGIER va s'occuper

de tout cela.

La

Cure La

Cure

Elle est réparée sans

intervention de l'architecte, sous la direction d'Aimé PERRENET,

huissier, trésorier de la fabrique, et bien entendu du curé.

Coût 4500 francs, fournis par la fabrique et 2000 francs par

la commune. Tout le monde est content.

Il faut aussi délimiter le

jardin. Il s'agit "d'une pièce de terre en nature de clos,

d'environ 18 ares, implantée d'arbres, dite le clos de la cure,

jouxtant de bise le Galaveau".

Ce jardin dont Séraphin LAGIER

donne un croquis, a appartenu à la paroisse, avant d'être

saisi comme "bien national" sous la révolution. Acheté

par Alexandre CHANEZ, il a appartenu ensuite aux frères Pierre

Antoine, Claude Joseph, Jean Baptiste et Alexis férréol

FUMEY du MOULIN. Puis à Richard et Pierre Angélique

MARTIN et à Claude et Jean-Pierre FUMEY du MOULIN.

Apparemment les limites n'ont jamais

été marquées. En 1867, François MARTIN,

héritier d'une partie, conteste la barrière posée

par le curé. Il faudra un long procès pour le ramener

à la raison.

La Sacristie La Sacristie

Elle est réparée en

1868 : Prosper DAYT, maçon, fait le gros oeuvre; Nestor BOURGEOIS

la charpente et la menuiserie, François JACQUET les meubles

et les seize tiroirs destinés aux ornements. Coût total,

environ 1000 francs. 500 francs sont prélevés sur le

legs fait au curé de la paroisse par le notaire Cordier.

Le

Cimetière Le

Cimetière

Sévère PAGNIER, un Pagnier

du Bourg venu de la Norbière après un passage par la

Chevrie, marchand de bois d'usage et fabricant de pignons d'horloges,

dont la maison est séparée de la cure par le Galaveau,

vend le 25 août 1871 à Alfred PROST, Claude BOURGEOIS,

Aimé PERRENET, Joseph MUNIER, maire, et Séraphin LAGIER,

curé, tous membres du conseil de fabrique, une pièce

de terre qu'il possède derrière l'église, "N°

826 de la matrice cadastrale, d'une contenance de 2 ares et 48 centiares,

joignant au levant et au midi, le vendeur, au nord Auguste CORDIER,

Aubin POUX, Jean BOURGEOIS et les héritiers de Pierre Denis

HUGONNET et au couchant Claude François MARTIN". Prix

100 francs.

Il semble que cette cession ait été

soumise à des conditions particulières. Elle échappe

en effet à la réglementation concernant les attributions

des places. Une partie de ce nouveau cimetière a été

longtemps réservée à la famille Pagnier, qui

a quitté Foncine le bas depuis près de cent ans. Une

croix en bronze porte encore ce nom.

Tombe

du curé Michaud Tombe

du curé Michaud

Séraphin LAGIER n'oublie pas

son prédécesseur. Il estime qu'il est de son devoir

d'élever un modeste monument en son souvenir. Mademoiselle

MICHAUD, nièce et servante de Monsieur MICHAUD lui a d'ailleurs

donné 225 francs dans ce but. Il fait appel à un fondeur

de Besançon. Coût : "pour l'entourage gothique 110

francs, pour la croix avec son pied 115 francs. Il y a fait porter

l'inscription suivante :

"A la mémoire de Louis

Joseph MICHAUD, prêtre né à Foncine le haut le

1er janvier 1790 et décédé le 19 avril 1867,

curé de Foncine le bas, son unique paroisse depuis 50 ans

Lex elementiae in ligna ejus"

C'est Prosper DAYT qui a placé

la tombe.

Séraphin LAGIER ajoute les précisions suivantes : "Monsieur

MICHAUD repose au lieu même où il a désiré

être enterré pendant sa vie, à l'endroit où

reposaient les restes vénérés d'un de ses prédécesseurs,

Mathieu GUYON".

Il ajoute même "quand les

lettres de cette inscription ne seront plus dorées, il sera

facile d'enlever la plaque retenue et fixées par des clous

à vis et de la faire redorer".

Louis Joseph MICHAUD était

né à La Chevrie, sa nièce sera enterrée

plus tard à ses côtés.

L'Église L'Église

C'est évidemment le gros morceau.

La voûte en tuf est à quatre mètres au-dessous

de celle du choeur. La grande nef n'est éclairée que

par deux petites fenêtres qui ne sont même pas placées

vis à vis l'une de l'autre, à l'extérieur c'est

encore plus triste. Le couvert de la grande nef est complètement

usé... de plus le clocher construit en bois et très

peu élevé menace ruine.

Mais il n'y a pas de ressources de

la part ni de la commune, ni de la fabrique. Aimé PERRENET

le trésorier, frappe à toutes les portes. Finalement

la commune vend des terrains communaux pour 10000 francs et le gouvernement,

adroitement sollicité, accorde une subvention de 2500 francs.

On choisit comme architecte M. ROY de Baume les Messieurs. Les travaux

sont adjugés le 2 mai 1872 à Jules BOULAND de Saint

Laurent pour 10000 francs. La subvention étant jugée

suffisante pour les imprévus.

Aussitôt BOULAND, sans qu'il

y ait nécessité immédiate, met à découvert

une grande partie des chapelles latérales ainsi que la voûte

de la grand nef. Celle-ci s'écroule sur la chaire, sur les

bancs, sur les autels des chapelles. Les dégâts sont

estimés à 1200 francs. De plus, par suite de l'humidité

la voûte de la chapelle gauche menace ruine. L'ancien clocher

tombe; la cloche reste suspendue sur le cimetière pendant quatre

ans, en attendant qu'on puisse la remonter. ROY et BOULAND, l'architecte

et l'entrepreneur, ne sont plus d'accord. Cela va durer dix ans.

Séraphin LAGIER écrit

"L'ancienne voûte devait subsister, mais il n'y avait presque

plus de couvert au dessus, et elle a fini par tomber sur les bancs.

Alors nous en avons été quittes pour débarrasser

les matériaux, et nous étions toujours exposés

aux inconvénients de tous les airs. Une année je n'ai

pu célébrer la messe de minuit et il y avait à

l'église un bon mètre de neige sur les bancs".

C'est finalement Auguste BOURGEOIS,

de la gypserie, alors curé de Bréry qui a payé

pour faire une nouvelle voûte en bois. Il lui en a coûté

mille francs.

"Après quoi, continue

S. LAGIER, l'architecte a eu bien des maux pour se débarrasser

de BOULAND, l'entrepreneur. Ensuite j'ai été libre de

faire faire un beffroi neuf pour remplacer la cloche qui était

sur le cimetière. Puis j'ai fait placer 4 fenêtres dans

la grande nef avec des vitraux l'année suivante".

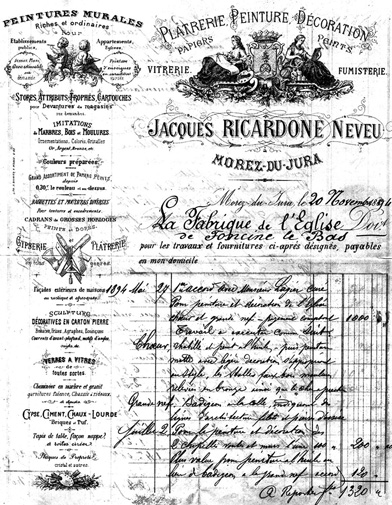

En 1894 l'abbé LAGIER fait

procéder à un rajeunissement des boiseries et peintures

de son église. L'entreprise Jacques RICARDONE Neveu de Morez

refait les peintures et décorations du choeur de la grande

nef, des autels, des stalles et des bancs. Il installe une ventilation,

lave et retouche les vitraux, les ferrures ... etc. Il en coûtera

1700 francs. En outre Ernest CLEMENT s'occupera de la façade

de l'église côté bize, les frères CRETIN

consolideront la chaire à prêcher, Paul JEUNET placera

une porte neuve à la chapelle de la Sainte-Vierge.

Les

Statues Les

Statues

Tous les dix ans environ, on organise

une mission, prêchée par un ou plusieurs prêtres

étrangers à la paroisse. Et à chaque fois on

érige une statue. Séraphin LAGIER ne déroge pas

à cette habitude.

Avant lui, Louis Joseph MICHAUD avait

fait installer dans le rocher qui se trouve en haut des gorges de

Malvaux, une statue de la vierge connue sous le nom de "Notre

Dame de Malvaux". Elle avait été inaugurée

le 27 mai 1855. Les frais avaient été payés par

la famille de Pierre Angélique MARTIN.

Les MARTIN sont marchands de bois

en gros et possèdent une scierie et un moulin. En 1806, si

l'on se réfère à un rôle de répartition

concernant "Ceux du côté de vent du Galaveau",

dont l'objet est la répartition des dépenses destinées

à la construction du presbytère, ils figurent parmi

les plus riches de la paroisse, avec Claude François FUMEY

du MOULIN, Claude Antoine RUTY, Bonaventure DAYT et Jean Joseph PERRENET.

Ils possèdent, sur le chemin

qui conduit de la Gypserie à Combe David, une maison qui existe

toujours. Deux fils de Pierre Angélique sont devenus prêtres

: Jean Joseph, né le 26 novembre 1791, curé de Saint

Laurent la Roche puis de Crans où il est mort en janvier 1868,

et Pierre Marie né le 11 décembre 1793, supérieur

du séminaire de Nozeroy puis vicaire général,

décédé le 31 mars 1860. Les deux ont été

inhumés à Foncine le Bas.

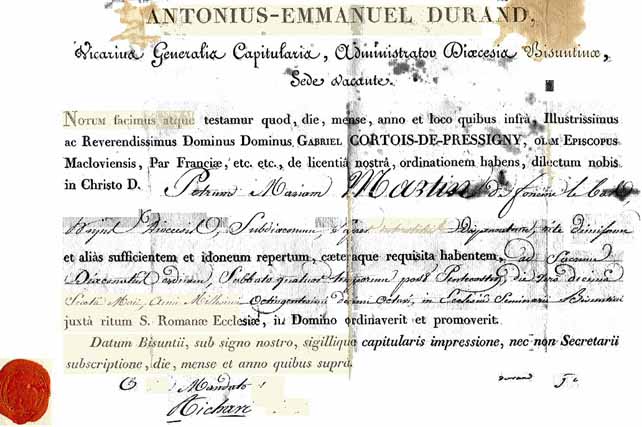

Ci-dessous copie du diplome de diaconat

de Pierre Marie daté de 1818. On remarquera qu'alors, cette

partie du Jura relevait du diocèse de Besançon, celui

de Saint Claude n'ayant été créé qu'en

1822, et que le latin était alors la langue officiel de l'église.

Dès son arrivée, en

1816, Louis Joseph MICHAUD avait commandé un chemin de croix

pour son église. Ce chemin de croix a été inauguré

le 23 septembre 1821.

En face de cette statue, de l'autre

côté de la route, un belvédère surplombe

la Saine de plus de 70 mètres. C'est de ce point que le 14

juillet est tombé Lucien Fougeres, jeune parisien, qui depuis

plusieurs années venait comme berger chez les Cordier de la

Sange Renaud. On ne retrouva son corps qu'après la décrue

de la Saine dix jours plus tard.

La statue, déplacée

en raison de l'aménagement de la route sera réinstallée

et le belvédère sécurisé prochainement.

Après celle de mars 1869, c'est

Pierre Marie BOURGEOIS qui remet deux cents francs pour en installer

une le plus près possible de sa maison (La Gypserie).

Ce sera

la "croix de mission" que l'on voyait encore il y a une

dizaine d'années dans le tournant qui se trouve entre la Gypserie

et vers chez André. LAGIER regrettait de ne pas avoir pu l'installer

plus près du village.

Dans le compte-rendu qu'il enverra

à "la semaine religieuse", l'abbé Zoïle

THORAX, curé doyen de Foncine le haut, qui avait présidé

la cérémonie d'inauguration, écrit :

"l'érection

de cette croix eut lieu le jour de Pâques. Ce fut, du matin

au soir comme un des plus mauvais jours d'hiver : ciel gris et noir,

neige sèche et froide tombant constamment, chemins obstrués.

La distance à parcourir depuis l'église au lieu préparé

pour recevoir la croix était à deux kilomètres

au moins. Grands obstacles à vaincre. On fait passer la charrue

sur la route et à 5 heures du soir la croix sort de l'église

portée triomphalement par quatre robustes jeunes gens ... La

nuit arrivait quand la procession rentra à l'église".

Les

BOURGEOIS de la Gypserie sont aussi ceux qui lèguent à

la fabrique deux champs entre Rapoutier dessus et Rapoutier dessous

en 1871. Auguste BOURGEOIS curé de Bréry, déjà

cité, est de ceux-là. Une plaque en marbre dans la chapelle

gauche honore ce "bienfaiteur".

En

1875 ce n'est qu'une croix en bois qu'il a pu installer "au hameau

du Mont noir, près de la route qui conduit à Chapelle

des Bois", près des maisons des Martins et des Petetin.

Le

21 mai 1877, on installe en grande pompe la statue de Notre Dame de

Lourdes sur une colline dominant la paroisse.

Il y a là plus de 2000 personnes

qui processionnent sous un ciel pur et serein. On ne dit ni qui a

prit l'initiative, ni qui l'a construite. Une souscription avait été

organisée en 1876. Elle avait rapporté 453 francs 95;

La femme de Léon VUILLERMOZ, Jules BARBAUD, Alfred PROST, l'agent

voyer PERRENET, M. CORDIER, Achille POUX, Aimé JEUNET de "sur

la place", Paul JEUNET bijoutier, dame PELLERIER, la domestique

de Madame PROST, avaient donné chacun 10 francs; Mesdemoiselles

BRAZIER de l'auberge 12 francs; Victorine de chez la veuve CLEMENT

comme François MARTIN 20 francs. Toute la population semble

avoir participé.

En 1885, il y a eu des illuminations

mais semble-t-il pas de statue. Pourtant les exercices avaient été

bien suivis "à l'exception d'une quinzaine qui sont

restés insensibles à la grâce du Seigneur".

En 1897 des cérémonies

sont organisées dans toute la France et plus particulièrement

en Saône et Loire et dans le Jura, en l'honneur du Sacré-Coeur.

Foncine le haut érige une statue qui sera bénite en

avril 1899. Séraphin LAGIER veut faire de même dans sa

paroisse. Il meurt avant la réalisation de son projet. Ce n'est

qu'en 1900 à l'issue de la mission traditionnelle que sera

inaugurée la statue que l'on voit sur le côteau à

proximité de l'école. Cette statue a été

érigée sur un terrain d'environ 40 m2 encadré

de quatre sapins. les sapins ont grandi; l'un a été

cassé par la tempête; le sentier qui conduisait à

cette statue a été mangé par la route élargie.

Et ce site est maintenant, en principe, inaccessible même à

pied.

Les générosités du

curé Lagier

Séraphin LAGIER va aussi s'occuper

de l'intérieur de l'église.

Le 24 avril 1870 il informe le conseil

de fabrique qu'il a utilisé les 200 francs donnés par

le docteur MUNIER et les 1000 francs donnés par le notaire

CORDIER à cet effet. Dans un premier temps il a acheté

:

Une chasuble en drap d'or, deux dalmatiques

de même texture, une chasuble rouge et une chasuble verte en

Damas soie, deux dalmatiques noires pour les offices des morts, deux

surplis et une aube pour la sacristie.

En outre il a payé la réparation

des portes d'entrées, de la chaire à prêcher et

de son escalier, des vieux ornements et des bancs du choeur.

"Il ne doit rien à la

fabrique et il n'était pas obligé de rendre compte;

mais il veut bien le faire et entrer dans le détail afin que

tout le monde sache à quoi cet argent a été employé".

En juillet 1870, il ajoute à

ces cadeaux :

Deux lustres en cristal, une chape

en drap d'or pour les fêtes solennelles, un grand tapis en feutre

pour les grandes solennités.

Et là il précise : "Si

dans tous les cas, les habitants de la paroisse, (comme on ne le pense

pas), venaient à se soulever contre lui et à le contrarier

de telle sorte qu'il soit obligé de demander à Monseigneur

son changement, il pourrait reprendre à l'église tout

ce qu'il a donné ou le laisser en en faisant payer à

la fabrique toute la valeur constatée d'après les factures

qu'il a entre les mains".

C'est

aussi Séraphin LAGIER qui s'occupe des cloches. En 1883 est

lancée une "souscription publique pour l'achat d'une grosse

cloche comme souvenir de la mission de 1883". Il récolte

4082 francs. Lui-même qui est parrain, Marie PROST, qui est

marraine ainsi qu'Auguste BOURGEOIS (encore lui) et Philippe BOURGEOIS,

donnent chacun 500 francs; François MARTIN, sans doute celui

qui contestait les limites du jardin du curé, 100 francs. Là

aussi on a la liste des habitants de Foncine le bas en 1883.

Vers 1830 la petite cloche, la seule

qui existait alors "a été brisée à

l'arrivée de Mgr de CHAMONT qui venait administrer le sacrement

de confirmation". Une souscription pour sa refonte a rapporté

984,55 francs. Il s'agit sans doute de celle qui a du être descendue

en 1999 lors de la réfection du clocher et dont la marraine

était Anna PAGNIER.

La paroisse a remercié l'abbé

Séraphin LAGIER en posant dans la chapelle gauche une plaque

en marbre qui rappelle qu'il aimait ce qui était beau.

Il faut se souvenir que Séraphin

LAGIER, avant de venir à Foncine le bas, avait été

vicaire à Foncine le haut. Or comme le rappelle Andrée

LECOULTRE dans son "Foncine le haut, en remontant la Saine",

c'est l'abbé THORAX qui a réparé et embelli l'église

et le presbytère.

C'est au temps de Séraphin

LAGIER semble-t-il, qu'ont été posés :

le tableau de l'immaculée conception

en face du Sacré Coeur, donné par les abbés MARTIN,

les tableaux de la visitation et de Saint Denis donnés par

M. CORDIER avocat, le reliquaire émaillé de rubis par

Thérèse MUNIER épouse BLONDEAU et sa fille Sophie.

Les

religieuses Les

religieuses

L'abbé Jean Férréol

MICHOUDET, curé de Nogna, inhumé le 20 février

1871 à Foncine le bas où il est né en 1798, a

légué à sa paroisse d'origine une somme assez

importante en vue de la création d'une école enfantine.

Cette somme a été prêtée au grand séminaire

de Montciel à 4% l'an en attendant des religieuses enseignantes.

En 1885 il n'y a toujours pas d'école et il y a en caisse,

capital et intérêts, un peu plus de 14000 francs. Le

trésorier gère tout cela "en bon père de

famille"; il achète des obligations du P.L.M, du Crédit

Foncier et de l'emprunt Russe. Et il verse chaque année, selon

une clause de testament, 200 francs à Marie Lucie BASSAND,

nièce du donateur.

C'est entre 1886 et 1892 que les religieuses

arrivent. Elles viennent du couvent Saint Joseph de Champagnole, couvent

qui fournit les infirmières de l'hôpital de cette ville.

On connaît quatre noms : Soeur Augustine, Soeur Herminie, Soeur

Mathilde et enfin Soeur Colette, la plus jeune. Leur formation hospitalière

fait que rapidement elles ajouteront à leur fonction d'enseignante,

celle de garde-malades et d'infirmières. Ce que n'avait évidemment

pas prévu l'abbé MICHOUDET. Cette situation va créer

des difficultés.

Financières d'abord. Ce que

verse le trésorier est insuffisant et les locaux trop petits

et inconfortables. Et puis déjà les salaires sont trop

bas. Sœur Colette réclame de l'argent et des locaux. Mère

Marie Ange, la supérieure de Champagnole reste sourde. De même

le trésorier du grand séminaire. Il a déjà

dû entamer le capital et envoie des mises en garde au curé.

Et puis il y a des querelles intestines

: Sœur Colette préfère visiter les malades plutôt

qu'instruire les enfants. Elle dit n'avoir pas le temps d'accomplir

ces deux tâches. Mère Marie Ange a beau lui répondre,

directement ou par l'intermédiaire du curé, qu'elle

peut très bien visiter ses malades après onze heures

et après quatre heures. Elle lui rappelle d'ailleurs que compte

tenu de son état de santé, elle devrait éviter

de sortir ... En vain ...Elle demande à loger à la cure

où elle pourrait se reposer mieux. Le curé est favorable.

La réponse est là aussi défavorable.

En 1918, l'abbé H. GAILLARD

intervient pour obtenir une religieuse qui seconde l'équipe

ou remplace sœur Herminie. Celle-ci ne peut plus ou ne veut plus

s'occuper des enfants. Vu son âge et sa santé, elle ne

supporte plus les enfants. Les gamins le lui rendent bien ... Sœur

Marie Ange n'a personne à proposer. C'est encore la guerre

et toutes ses religieuses sont occupées à l'hôpital.

A la rentrée, "l'asile" est fermé faute

de maîtresse et d'enfants. Il sera pourtant rouvert ultérieurement

puisque Marie Louise BEJANNIN née en 1921, aujourd'hui religieuse

en Égypte, se souvient de l'avoir fréquenté jusqu'à

l'âge de six ans. Elle a dû être la dernière.

Il est vrai que les BEJANNIN étaient les voisins immédiats

de cet "asile", qui était installé

dans les locaux actuels de la mairie.

Deux religieuses resteront à

Foncine le bas pour s'occuper surtout des malades. C'est après

1945 qu'elles seront remplacées dans cette fonction par des

religieuses appartenant à la congrégation des soeurs

missionnaires de N.D. des Apôtres venue s'installer aux Roqueries

vers 1936. Les fonciniers iront parfois se faire panser par Sœur

Colette revenue à Saint-Joseph, la maison mère.

La maison de repos des soeurs missionnaires,

aux Roqueries, sera fermée en 1980.

|