JOUEF

Jusqu'en

2004, il restait à Foncine le Bas, une usine.

L'usine

GIROD, qui a remplacé l'usine JOUEF. Le père DOUDIER

dans son livre "Foncine le Haut 1815-1980", expose

avec précision la création et la vie de cette entreprise,

jusqu'en 1980 évidemment.

A

son origine, en 1945, "Manufacture de tournerie et jouets

du Haut-Jura" crée par André Margerit, elle

devient, en 1953 "Jouet Français", puis en

1961 JOUEF qui deviendra en douze ans, le second constructeur de trains

miniatures et le premier exportateur français de jouets.

En

1965, JOUEF est à son apogée et compte 4 usines : Foncine

le Haut (90 personnes), Foncine le Bas et Sirod (chacune 40 personnes)

et Champagnole (60 personnes) à quoi il faut ajouter 250 à

300 personnes travaillant à domicile. Une dizaine au moins

de ces derniers étaient à Foncine le Bas. Jérôme

leur apportait chaque semaine leur provision de pièces à

assembler et reprenait en même temps le résultat de leur

travail.

A

Foncine le Bas, ma grand-mère Cécile, assemblait chez

elle des roues de wagons qu'elle fixait sur leur moyeu. Une machine était

installée chez chaque travailleur. La force motrice venait

de la jambe.

En 1982 un journal local publiait

un billet dont voici un extrait :

"Au cours de 1982, année

du redémarrage de l'entreprise, 25000 T.G.V modèle réduit,

ont été commercialisés en moins de dix mois.

Cette cadence est indiscutablement plus soutenue qu'à ALSTHOM.

L'échelle est différente; mais le travail n'en demande

pas moins de minutie et de patience. Les pièces moulées

viennent de Champagnole, à l'état brut. Il faut les

peindre, les décorer, mettre les moteurs (prérodés

en six minutes). Puis les carrosseries sont habillées. Travail

de Gulliver sur un train lilliputien ... Foncine le Haut est au Jura

ce qu'ALSTHOM est au territoire.

JOUEF a quitté Foncine pour

Champagnole avant de disparaître en 2001.

ALSTHOM

survit, mais après être passée d'ALS.THOM

à ALSTHOM en reniant ses origines, elle a perdu désormais

son H pour devenir ALSTOM car la langue du pays où

son siège a été transporté ignore cette

lettre.

Grandeur et décadence

Grandeur et décadence C'est Georges HUARD, patron du Jouet

Français qui avait installé cette première antenne

jurassienne. Elle était placée sous la responsabilité

de Roger BUGNET et d'ailleurs, jusqu'en 1961, on travailla "chez

Bugnet" avant d'être employé Jouef. Champagnole,

l'usine A, va assurer l'injection, le montage, la fabrication des

aiguillages, des wagons, des rails. Mais la manne Jouef, avec notamment

le travail à domicile, va s'étendre sur toute la zone

montagneuse.

Foncine le Haut logea une importante

unité, fondée par M. Margerit. Des milliers de wagons,

de voitures à voyageurs, la tampographie à partir de

1965 y furent produits. C'était là aussi qu'on assurait

les modèles spéciaux, demandant un travail en finesse.

Il exista une annexe à Mouthe.

Foncine

le Bas assurait la production des moteurs, le bobinage et disposait

lui aussi, d'un atelier parallèle à Syam. Sirod était

spécialisé dans la production des locos diesel vertes,

puis des fameuses "Pacific", enfin des automobiles

de circuit. Salins montait les appareils de voie. Il y eut encore

Crotenay, Mignovillard, Sellières, affectés suivant

la demande à divers produits. On dit que deux mille personnes

oeuvrèrent simultanément pour Jouef en terre jurassienne.

Avant

même Champagnole, de 51 à 62, la marque avait sorti un

must. La Diabolic ou Pacific présidentielle est

un jouet simplifié inspiré par les machines carénées

d'avant-guerre. La superstructure de couleur noire est montée

sur un châssis de métal. Dans le Jura la production a

débuté avec les premières voitures à bogies

vertes et les Pullman. Le faible coût des plastiques injectés

permit rapidement d'élargir les propositions, wagons marchandise,

plats , tombereaux, citernes. En 55 Jouef sortait des trains électriques

prestigieux, images fidèles des fameuses BB 9003 et 9004 qui

venaient de battre les records mondiaux de vitesse. Ces nobles miniatures

étaient équipées d'un moteur curieusement appelé

"saucisson". En 55, apparaissait la loco tender 20

qui sera produite pendant 40 ans, à plus de deux millions d'exemplaires.

En 72, Jouef change de propriétaire et rejoint, dans le Jouet

Français Solido et Heller. Mais le groupe est mis en liquidation

en 80. Repris par Joustra (groupe CEJI), l'entreprise tente, face

à la concurrence des jouets électroniques, une activité

d'importateur. Surtout la qualité subit les effets négatifs

de cette déflation. Un nouveau dépôt de bilan

en 86, déjà accompagné d'un plan social, permet

une relance commerciale. On retrouve l'esprit original, quelques modèles

splendides sortent des chaînes. La marque s'associe à

de nombreux partenaires, Lilliput, Rivarossi, Lima. Mais le passif

reste inabsorbable. Un nouveau dépôt de bilan est présenté

fin 95. L'italien Rivarossi, l'un des partenaires de l'époque

précédente, devient propriétaire de Jouef. Mais

l'entreprise transalpine n'est pas sécurisée. Le premier

juin 2001, l'usine A ferme définitivement ses portes. La technologie

JOUEF quitte l'hexagone. Sa destination définitive, après

quelques tergiversations, semble bien opter pour la chine. Après

avoir été quelques temps associés à Lima,

c'est sous la marque anglaise Hornby qu'on retrouvera les trains Jouef.

Foncine

"royaume du jouet ferroviaire" (en 1965)

Foncine

"royaume du jouet ferroviaire" (en 1965)

L'activité de JOUEF l'oblige

à des liaisons constantes avec la SNCF. C'est donc tout naturellement

que la "Vie du Rail", dans son numéro de décembre

1965, lui consacre quatre pages très illustrées. Laissant

de côté les paragraphes techniques, voici quelques lignes

intéressantes et photos tirées de ce numéro :

"L'appareil de production,

c'est essentiellement quatre usines dispersées sur vingt kilomètres,

quelques ateliers satellites, plusieurs centaines de travailleurs

à domicile, au total environ un millier de personnes dans une

région de ce Jura traditionnellement voué à la

petite industrie de précision, à l'horlogerie, à

la lunetterie, à la joaillerie, dans cette contrée aux

vastes forêts, où le jouet, autrefois en bois, possède

des attaches lointaines.

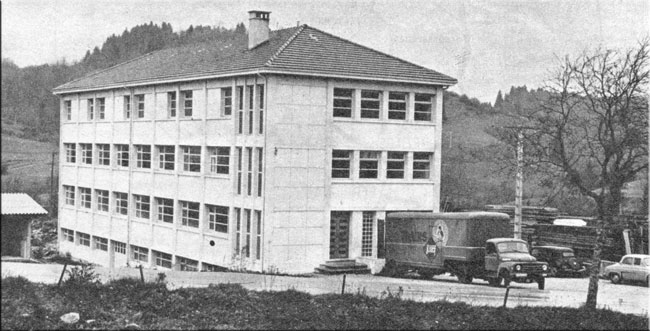

C'est donc à Foncine le

Haut, Foncine le Bas, à Sirod, que le "Jouet Français"

a fait construire en quelques années d'intervalles quatre usines

semblables dans leur aspect : blanches et simples, modestes dans le

décor grandiose des monts du Jura; semblables aussi dans leurs

structures : au premier niveau l'injection et la peinture, au second

niveau les ateliers de montage, au troisième et dernier, la

cartonnerie, les magasins de pièces détachées.

Ce qui frappe lorsqu'on pénètre dans une usine du Jouet

Français, c'est l'économie des moyens, la sobriété

de l'ensemble. "Un hall de marbre à l'entrée de

l'usine - m'avait dit fort justement le directeur - c'est une presse

à injection en moins, et cela c'est notre gagne-pain".

Donc pas de hall de marbre, pas d'interminables cousives de bureaux

directoriaux ou administratifs pléthoriques comme on en voit

parfois. Le directeur et son secrétariat - une personne ou

deux - et tout de suite, au-delà de la cloison vitrée,

la fabrication.

Chacune des usines a ses spécialités

: à Foncine le Haut, première usine du Jouet Français

en 1952, la fabrication des rails, celle des moteurs mécaniques,

le montage de la plupart des locomotives.

A Champagnole, les transformateurs,

les sous-stations, les contacteurs, les appareils de voie à

équipements électriques.

A Foncine le Bas, la fabrication

des moteurs de locomotives.

A Sirod, la fabrication des automobiles

des circuits routiers et des locotracteurs, moteurs y compris. Voilà

en gros pour la répartition théorique des tâches,

mais en fait, chaque usine est conçue de telle sorte qu'elle

peut venir en aide immédiatement à chacune des trois

autres pour une fabrication qui n'est pas normalement de son ressort.

Pourquoi quatre usines et non

une seule où la fabrication aurait peut-être pu être

organisée plus rationnellement ?

C'est une question de main

d'oeuvre; les jurassiens sont fidèles à leur mode de

vie, au bourg ou au village natal. Les usines de JOUEF sont ainsi

le signe de l'entreprise aux dimensions raisonnables ne portant pas

atteinte aux structures rurales, apportant localement une certaine

prospérité matérielle sans les inconvénients

et les bouleversements créés par les implantation démesurées.

Un des aspects les plus curieux

des fabrications de JOUEF est la part prise par les travailleurs à

domicile. Il est vrai qu'il s'agit d'une activité d'appoint

traditionnelle dans le Jura. Pour beaucoup aujourd'hui, il ne s'agit

plus d'un appoint mais de la source essentielle des revenus. Comme

le gain est du même ordre qu'en atelier, nombreux sont ceux

qui préfèrent rester chez eux, aménageant leur

horaire en fonction des occupations rurales, pastorales ou simplement

ménagères.

On voit des cartons JOUEF empilés

sous le porche des fermes isolées, mais il y a aussi des villages

entiers où, derrière chaque fenêtre, on colle,

on décore, on assemble voitures ou wagons, on empile des tôles

de transformateurs ou bien l'on bobine des enroulements;

il y a ainsi,

par exemple, le village des rails, le villages des routes, chacun

constituant un groupe homogène à l'intérieur

duquel on se passe, de maison en maison, les pièces en cours

de montage. Le paradoxe che JOUEF, c'est que, en fabriquant des trains

au 1/87, ces jurassiens qui, pour la plupart, ne connaissent du chemin

de fer que leur ligne de Morez à Andelot, se font ainsi une

idée de ce qu'est le matériel moderne de la SNCF. Quelques

jeunes femmes, tout en peignant le sigle prestigieux en lettres d'or

sur le bandeau rouge des voitures, rêvent d'un voyage dans un

train de luxe.

Il y a encore quelqu'un pour

qui les liens entre le Jouet Français et la SNCF sont en ce

mois de décembre particulièrement évidents :

c'est le chef de gare de Champagnole. Comme le reste de l'année,

il lui faut sortir de l'embranchement JOUEF le wagon complet, quasi

quotidien renfermant deux ou trois mille envois de détail;

mais en plus, il se demande chaque jour comment faire partir à

temps les centaines de colis express qui s'ammoncellent dans sa gare

et jusque dans la salle d'attente des voyageurs. Ces envois de dernière

heure, qui répondent aux appels de détresse des détaillants

sont un peu son cauchemar. Les vraix trains ont la réputation

d'arriver à l'heure. Il faut bien aussi, que les petits trains

de Jouef parviennent à l'heure pendant la nuit de Noël,

à leurs heureux destinataires."

Les

Lunetteries

Les

Lunetteries

Foncine le Bas comptait deux lunetteries.

Celle "du haut" était

à l'origine une fabrique d'instruments de mesures tels que

baromètres, thermomètres ou aréomètres

crée en 1888 par Antoine BESSON et Simon GUICHARD.

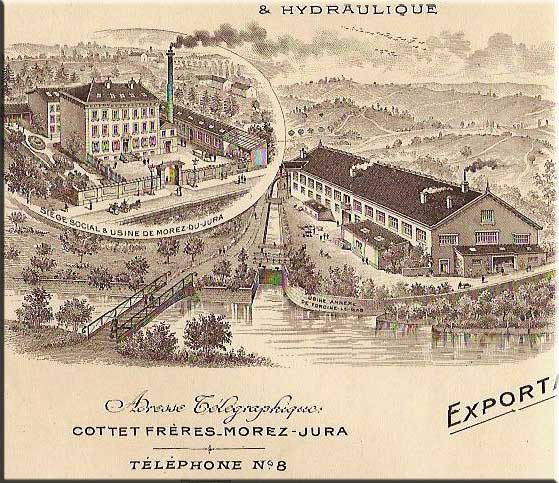

Vers

1900 Jules COTTET, reprend cette usine. Il avait fondé vers

1895 à Gouland une "fabrique d'horlogerie et de lunetterie"

, devenue ensuite société "COTTET frères"

et transférée à Morez. Dans "La petite

fille des rivières" on voit la photo d'une publicité

vieille de 100 ans concernant "Jules COTTET et Jules POUX manufacture

de lunetteries, 90 rue de la République à Morez".

A Foncine, Cottet produit des montures de lunettes et des pince-nez.

En 1913 la société des

lunetiers achète cette usine.

Celle "du bas", a été

construite plus tard par Jules COTTET, qui s'était séparé

de ses frères. En 1914 la Société des lunetiers,

"La SOCE" rachète les deux usines. Elle les

fusionne en 1930 puis, en 1931, elle les ferme et en transfère

la fabrication à Morez.

L'usine du haut a compté jusqu'à

80 ouvriers. Des familles entières y travaillaient telle la

grosse famille BLONDEAU qui occupait une bonne partie de l'ancienne

caserne des douanes. Celle du bas, plus moderne n'était pas

moins importante.

Dans l' "histoire d'ESSILOR"

de François FARAUT, on lit à propos de ces usines :

En 1913, l'usine de Morez de la Société

des lunetiers, est la seule digne de ce nom dans cette ville. Le

travail y est régulier et constant. Le chômage rare ...

Certains industriels novateurs ont même dû s'installer

à quelque distance de Morez pour pouvoir utiliser du matériel

moderne à l'abri des manoeuvres de leurs concurrents qui débauchent

leurs ouvriers.

L'usine de Foncine le Bas est-elle

de celles-là ?

Peu de temps après sa construction

et à peine en pleine exploitation, elle est achetée

en 1914 à Jules COTTET qui devient sociétaire comme

bien d'autres avant lui, qui avaient apporté leurs entreprises

à la Société des lunetiers ... Une partie des

ouvriers sont en même temps cultivateurs et les effectifs sont

un peu réduits en juillet et en août. Les lunettes sont

entièrement finies à l'usine, le montage à l'extérieur

et le rhabillage à Morez.

Dans le rapport de la gérance

à l'Assemblée Générale de la Société

des lunetiers des 4 et 5 juillet 1914, on lit :

"L'achat récent de

notre usine de Foncine est venu à point pour faciliter l'extension

de nos affaires dans ... les Indes et la Russie".

La lunetterie du haut est devenue

une colonie de vacances ("loisirs 2000") et celle du bas,

après avoir été utilisée comme salle de

théatre par "Gai mon village" a servi de magasin

d'antiquités et abrite maintenant une sérigraphie.