L'apparition de la lunetterie |

|

On sait que c'est Pierre Hyacinthe Caseaux, fils d'un laboureur de Vaux sur Poligny, qui fabriquait du fil de fer grâce à l'eau du Bief de Chaille à Morez, qui a amené la lunetterie dans cette région. Après bien d'autres, le Musée de la lunette, et le livre de Jean-Marc Olivier "Une industrie à la campagne" le rappellent. Il s'agit, à la vérité des montures de lunettes, les verres venant d'ailleurs. On sait moins que les lunettes étaient connues bien avant. Dans son "Histoire des Rousses", l'abbé Marc Berthet consacre quelques pages à cette vie antérieure qui ne manque pas d'intérêt. |

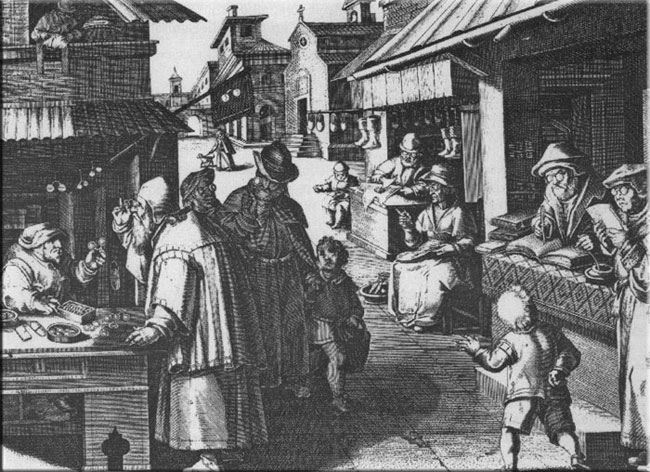

L'origine de cette industrie est incertaine. Félix Péclet écrivait en 1903 : "Ce fut dans la vallée de la Bienne qu'en 1777, Pierre Hyacinthe Caseaux, né à Vaux, près de Poligny, le 4 octobre 1744, établissait sur les bords du Bief de la Chaille, au petit hameau des Rivières, une fabrique de pointes de Paris qu'il transféra en 1788 au Moulin Buffard-Moret, dont il s'était rendu acquéreur et d'où, tout porte à le croire, sortirent les premiers produits de la lunetterie du Jura". Le nom de P.H. Caseaux fut longtemps laissé dans l'oubli, par la tradition populaire, laquelle donnait Pierre Hyacinthe Lamy, de Prémanon et Louis-Félix Lamy de la Doye, comme étant les importateurs de la lunetterie dans le Canton de Morez, délaissant ainsi le nom de J.B. Lamy (Pierrat) père du premier, compétiteur et l'un des premiers élèves de Caseaux. De nombreuses pièces attestent que Claude Joseph Caseaux fut le premier à installer une lunetterie en France. Une de ces pièces est un certificat délivré par l'administration municipale du Canton de Genève, qui constate que Claude Joseph Caseaux est toujours à la tête de la seule fabrique de lunetterie qui existe sur le territoire de la République et "qui rivalise avec celle du même genre en Angleterre".Nous sommes en l'an VII de la république. Cette industrie a fait vivre une partie de la population jurassienne depuis 250 ans. Voici ce qu'écrivait un vieil ouvrier lunetier vers 1870 : "Moréziens et Rousselands se disputent à qui revient l'honneur de l'introduction de l'industrie lunetière dans nos montagnes. Cependant, ce ne sont ni les Moréziens, ni mêmes les Rousselands qui ont inventé les lunettes. Les gens portaient des "bésicles" à une époque où les Rousses n'étaient encore que des rochers et Morez l'affreuse Combe Noire". Sans remonter à l'émeraude qui atténuait la myopie de Néron, il est certain que l'usage des lunettes était général à la fin du moyen-âge, les stalles de la cathédrale de Saint-Claude, sculptées au XVe siècle, nous montrent une figure de moine dont le nez est orné d'une paire de bésicles ressemblant assez à nos articles en écailles. A qui doit-on attribuer l'invention des lunettes ? A Roger Bacon, disent les uns, il a inventé tant de choses qu'il a du trouver celle-là. A Salvino degli Armati, disent les autres; il a fait cette découverte vers 1270, l'inscription de son tombeau en témoigne. D'autre part, l'Encyclopédie Larousse affirme que les "bésicles" étaient d'un usage courant à partir de 1310.

Une chose est certaine, c'est que la fresque de Thomas de Modène, au Chapitre de Saint Nicolas à Trévise (1352) représente Hugo de Provence avec des lunettes sur le nez; dans une autre image, une miniature du couvent de San Marco, à Florence, on voit l'apôtre Saint Mathieu qui lit, ayant sur sa table une paire de lunettes. Enfin, dans le chapitre des Arts Vénitiens illustré par Monticoli et par Cedetti et daté de cette époque, il y a des dispositions pénales contre les artistes verriers qui feraient des lunettes en verre, au lieu de les faire en cristal. Il est donc fort probable que l'invention des lunettes est d'origine vénitienne, et si les preuves de la paternité de Savino degli Armati semblent insuffisantes, nous pouvons par contre affirmer que les lunettes étaient fabriquées à Venise, sur une grande échelle, à partir du XIVe siècle. Il est probable que les historiens discuteront longtemps encore sur ce sujet; en effet, ils n'ont pu se mettre d'accord sur le nom de l'inventeur des allumettes, ni sur celui des roues de voiture. Quoiqu'il en soit, vers 1815, Pierre Lamy-Piaret de Prémanon développa l'industrie de Caseaux et lui donna la forme qui a fait son succès pendant 100 ans, le travail familial. En 1830, les lunetiers, déjà nombreux aux Rousses, commencent à disputer la place aux horlogers. Pendant quelques années horlogerie et lunetterie fraternisaient sur le même établi. Le travail des lunettes est des plus divers, et la matière première, comme le produit manufacturé, n'est ni encombrante, ni lourde. Ceci explique peut-être comment cette industrie a supplanté l'horlogerie. Il était plus facile à l'ouvrier de porter lui-même à Morez, ses "grosses" (12 douzaines) de lunettes que quelques pièces d'horlogerie. En 1867, les tours et cylindres de la tréfilerie de Buffard de Gouland préparent les cercles et les branches de lunettes. La lunette dégrossie, c'est à dire, tenons, cercles et nez soudés ensemble, est façonnée par le "finisseur de lunettes". A son petit établi, le lunetier, avec sa femme et ses enfants, lime le tenon, le scie en deux parties pour fixer la branche et laisser un peu d'élasticité au cercle pour introduire le verre; la branche pivote sur une petite goupille, et une vis permet d'ouvrir ou de refermer le tenon. L'ensemble est poli au grattoir et au polissoir. Combien de fois le finisseur tient-il la paire de lunettes ? ébauchage du tenon, à la lime, à la fraise; sciage et perçage, fixation de la branche et polissage demandent plus de 50 passes.

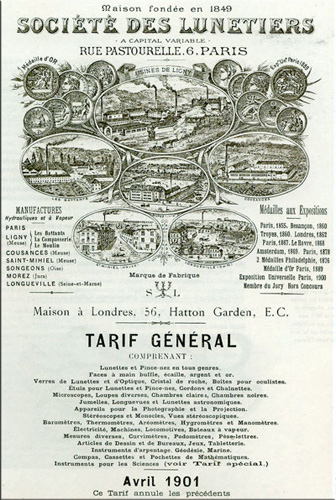

Il y avait plusieurs sortes de lunettes : les lunettes en fer très grossières, la "simple vis"; la vis qui assemblait les deux parties du tenon était l'axe de la branche; puis les lunettes d'acier "double vis"; et enfin les lunettes en métal. Des petites industries annexes étaient nées de ce travail : les unes fabriquaient des vis; d'autres donnaient un lustre aux lunettes d'acier par le nickelage. Dans d'autres familles, tournaient, actionnées par une pédale ou une manivelle, les meules des monteurs de verre. Les verres provenaient de Lorraine ou d'Allemagne; dans des usines spécialisées, ils recevaient la concavité ou la convexité désirée et de là, ils étaient expédiés en plaquettes de quelques centimètres carrés à des fabricants de lunettes de Morez ou des Rousses. Ceux-ci confiaient le travail de montage à des ouvriers travaillant à domicile. Avec un diamant fixé à un levier, ces ouvriers découpaient le verre posé sur un plateau tournant comme un compas elliptique; le verre était ensuite "égriselé" c'est à dire entièrement détaché avec une pince propre à ce travail. La tranche dégrossie était passée sur une grosse meule de pierre qui la biseautait; enfin elle était adoucie sur des meules plus dures pour être sertie dans la monture des lunettes. En 1847, l'industrie des lunettes l'emportait sur l'horlogerie et occupait un nombre important d'ouvriers. Le nombre des ateliers progresse timidement à partir de 1873, en 1874 on trouve les noms de 4 fabricants : Aimé Morel, Lamy, Zéphirin Prost, Péclet. Ces petits ateliers disputent aux fabriques de Morez une main-d'oeuvre de plus en plus importante. Sur les 53 pompiers inscrits pour la compagnie des Rousses, en 1876, 30 sont lunetiers. ce sont les années de prospérité de la lunette et du pince-nez. En 1914, dernière année de prospérité, 13 maisons sont énumérées; il faut cependant remarquer que ces patrons lunetiers n'occupent pas tous un nombre considérable d'ouvriers; la plupart de ceux-ci travaillent à la maison. A l'atelier patronal quelques ouvriers, seulement 5 ou 6, préparaient le travail à remettre aux finisseurs ou aux monteurs de verre.

Vers 1870, on avait inventé le lorgnon ou pince-nez qui eut tout de suite un grand succès; les années qui suivirent la guerre franco-allemande furent des années de salaire élevé pour les ouvriers qui fabriquaient cet article. Ces lunettes et ces lorgnons étaient expédiés par millions dans le monde entier, notamment en Amérique, aux Indes, en Afrique du Sud. Plusieurs Rousselands s'expatrièrent au Canada en 1890 pour trouver de nouveaux débouchés. Le "Jura Français" d'avril 1963 rappelle le souvenir de Constant Péclet, mort à 103 ans, et de son épouse Ernestine Benoit-Guyot, tous deux originaires des Rousses. Ils avaient quitté le Jura en 1890, pour chercher en Amérique du nord de nouveaux débouchés en faveur de nos industries locales. Ils avaient gardé des liens réguliers avec le pays jurassien. Ils n'avaient plus voulu y revenir depuis 1909 de peur de ne pouvoir s'y arracher, mais leurs enfants et une de leurs petite-filles sont venus faire la connaissance du vieux pays et envoient fréquemment de leurs nouvelles. Le départ de Constant Péclet avait été encouragé par l'exemple d'un éminent compatriote, Dom Benoit, fondateur de plusieurs villages dans le grand Nord et auteur de l'histoire de l'Abbaye de Saint-Claude.

Ordinairement, chaque samedi, les ouvriers allaient livrer leur travail et rapportaient quelques pièces d'or ou d'argent. Dans les sentiers du "Gros Foyard", dans la "Vie Neuve", la sacoche de cuir suspendue à l'épaule, les lunetiers descendaient à Morez; plus ou moins gaiement suivant les époques, car les crises ne manquaient pas. L'importation, avant la guerre de 1914, du système entièrement mécanique de fabrication de lunettes, venant d'Amérique, concentra, de plus en plus, à Morez, le travail de la lunetterie; la force des machines à vapeur avait remplacé la source, trop inégale, d'énergie provenant de la Bienne; les ateliers des Rousses étaient trop peu importants pour se maintenir. Quand l'apport d'énergie électrique fut généralisé, le travail des lunettes était totalement transformé, mais avait repris pied aux Rousses vers 1930. Alors la lunette métallique fut remplacée par la lunette de celluloïd, de matières plastiques qui imitaient les lunettes d'écaille. Les années de 1922 à 1936 furent les plus dures pour les ouvriers lunetiers. Ils n'avaient jamais connu de crise aussi grave. La chute des salaires de 1883 n'était pas comparable. Il n'y avait plus de travail pour le plus grand nombre. Les soldats revenant de la guerre après 5 ou 6 ans d'absence, devaient renoncer à leur métier. Quelques uns avaient fondé quelques espoirs dans la diffusion des petits moteurs électriques, particulièrement les monteurs de verre. mais c'était trop tard, les lunettes sortaient entièrement finies des grandes usines de Morez. Il ne restait aux monteurs des Rousses que quelques lunettes équipées hors série. Le recensement de 1936 compte encore 17 patrons; en fait la plupart sont des négociants qui distribuent parcimonieusement un peu de travail à quelques vieux ouvriers. Au village, un seul atelier mérite ce nom; il occupe une vingtaine d'ouvriers et ouvrières. Trois autres d'importance moindre sont installés dans les hameaux. Le nombre des ouvriers est tombé à 71. La population vivant du travail des lunettes n'atteint pas 400 habitants.

Les transports par automobile, par motocyclette, par avion, avaient donné naissance à une nouvelle forme de lunettes : la lunette-auto. La monture de métal est garnie d'une gaine d'étoffe à laquelle est cousue une chenille de soie artificielle; ce travail occupa irrégulièrement quelques dizaines d'ouvrières. Le tramway électrique transporta les ouvriers qui descendaient pour travailler à Morez et les cartons quelque peu encombrants remplis de lunettes-autos. Dans les années qui précédèrent immédiatement la deuxième guerre mondiale, on perçut une résurrection de l'industrie lunetière aux Rousses. d'anciens petits ateliers s'agrandissaient, se rénovaient, s'adaptaient aux nouvelles formes de travail. Si la guerre ralentit un peu ce renouveau, la lunetterie reprit son essor après la victoire et le retour des prisonniers. François Faraut, dans son histoire d'Essilor raconte ce qu'ont été les montures de lunettes dans les années 1750 - 1800, en 20 lignes qui ne manquent pas de saveur.

Pour Savary (dans son dictionnaire publié en 1761), les verres "s'appliquent au devant des yeux ... soit en les mettant sur le nez par le moyen d'un demi-cercle qui les unit, et qui fait ressort pour les serrer" (on reconnait là les "bésicles" les plus communes depuis plusieurs siècles), "soit en faisant pendre à une hauteur et une distance convenable avec un morceau de quelque métal fort plat, qu'on enfonce ou sous le chapeau ou sous la perruque".

Est-ce parce qu'elles disparaissent sous les perruques qu'on ne songeait plus aux oreilles ? Toujours est-il que les lunettes à branches recourbées derrière les oreilles ne s'imposèrent qu'au début du 19ème siècle. Au début des années 1810, Chevallier distingue les lunettes à nez, qui "ne sont plus guère en usage que pour les personnes qui en avaient contracté l'habitude avant l'invention des nouvelles montures", et les lunettes à branches, qui ont d'abord été faites à branches simples, ou à temps, et qui "ne servent plus guère qu'aux dames, dont les autres montures dérangeraient la coiffure", puis à doubles branches, c'est à dire des branches dont l'extrémité se replie derrière l'oreille (cette double articulation n'était sans doute pas sans rapport avec le faible diamètre des verres, qui diminuait la largeur totale de la paire de lunettes, largeur que ne doivent pas trop dépasser les branches repliées). C'est seulement à propos de ces lunettes à double branches, les plus en usage selon lui, que Chevallier ajoute l'emploi de l'acier à celui de l'écaille, de l'argent ou de l'or. Pour les verres, les progrès de grande portée seront les verres toriques à la fin du 19ème siècle et les verres ponctuels au début du 20ème siècle en attendant les verres organiques et les verres progressifs. On notera que, longtemps, ont figurés sur le même catalogue, les "lunettes à lire", les microscopes, les boussoles, les thermomètres, les compas, ... et que l'usine de Foncine le Bas, qui est maintenant une colonie de vacances, fabriquait des baromètres, des thermomètres, des anémomètres, avant de devenir la lunetterie de Jules Cottet vers 1895. |