|

Mésusants et Gruyer |

Une étude a été publiée il y a quelques années, par les historiens de la forêt, Pierre Gresser et François Vion Delphin. Elle raconte les pratiques et les coutumes qui constituaient le quotidien des usagers de la Faye, entre Montrond, Crotenay et Champagnole. Elle concerne une époque couvrant quatre siècles, du 14e au 18e. Entre le représentant de l'ordre, le gruyer, et les délinquants, les mésusants, les rapports étaient parfois tendus. |

| texte tiré du "Progrès" de janvier 2002

Ils avaient porté l'affaire au plus haut niveau. Les tergiversations des gruyers, reprenant d'une main ce que la veille ils avaient accordé de l'autre, avaient dû fort les irriter, pour les amener face au prince lui-même. Pourtant, ils avaient gagné celui-ci à leur cause. Mais dans la lettre que Jean sans Peur adressait à ceux, qui sur place étaient chargés de faire respecter la loi, combien de détresses restaient latentes ? Ce ne sont que "de très pauvres gens en très pauvre lieu". Ces droits d'usage, les habitants de Montrond en ont vraiment besoin, c'est même une absolue nécessité. C'est ce que le Duc de Bourgogne doit faire admettre à ses fonctionnaires, même si ceci est parfois en contradiction avec son propre intérêt et celui de sa forêt. Montrond n'a aucune bonne terre "lieu de labourage par quoi ils puissent vivre", il ne reste que la Faye, "se n'estoit l'usage de tous bois qu'ils ont en notre forêt de Montrond de tout temps passé". Dans ces conditions, Jean ne pouvait que demander à son gruyer "de laisser jouir et user iceux suppliants de leur devant dit usage". La lettre est datée de 1408. Déjà ces droits étaient contenus par des limites précises. Ils pouvaient couper le bois qu'ils voulaient, sauf les chênes, pommiers, poiriers. Pour "maisonner", c'est à dire pour façonner les grosses pièces dont ils avaient besoin pour leurs bâtisses, il fallait l'accord préalable du gruyer. Ces droits vitaux étaient encore remis en cause 36 ans plus tard, puisque Philippe le Bon rappelait à son gruyer, à propos des habitants de Montrond que "lesdits suppliants à cause dudit usage", étaient encore en procès. La forêt domaniale de la Faye couvre 890 hectares. Elle est contenue à l'ouest par l'Heute, à l'est par l'Angillon. Au nord, on trouve Montrond tout proche de la lisière. Crotenay, au couchant, est à peine en retrait. Ardon, au bord de l'Angillon, est presque enclavé sous le couvert. Champagnole n'est pas bien éloigné. Le fait qu'elle soit "domaniale" raconte toute une histoire. Avant d'appartenir à la République, elle fut un bien royal et avant la conquête, une possession des grands féodaux qui régnèrent sur le Jura central. L'attitude de ces possédants fut toujours ambiguë. dans un premier temps, pour peupler ces régions, il fallut accorder aux paysans des communautés périphériques, un certain nombre de droits. Ces "usages", en des temps difficiles, n'étaient pas qu'une mesure philantropique. Ils consistaient surtout à fixer dans un lieu rendu ainsi plus attractif, une population dont on saurait plus tard extraire quelques revenus. En quelque sorte le seigneur, en accordant à ses serfs le droit de couper du bois, de récolter les fruits sauvages ou de faire paître leur bétail en forêt, faisait un investissement.

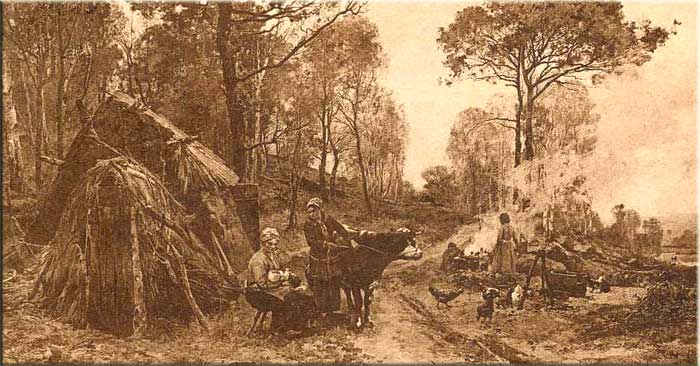

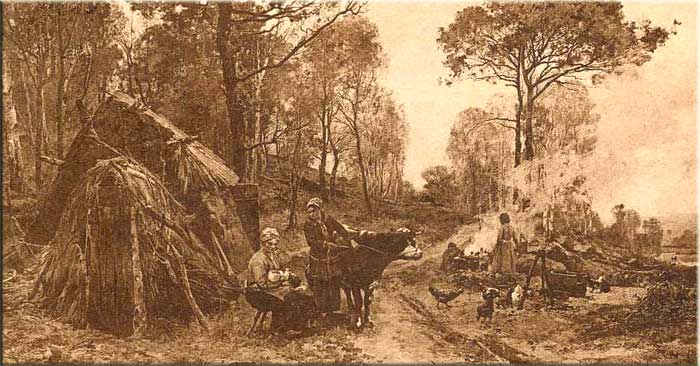

Deux facteurs firent évoluer cette situation. D'abord, la population, et par conséquent le bétail, augmentèrent de manière significative. Surtout, le bois en temps qu'élément calorifique, trouva d'autres affectations. Dans la région, les chaudières à sel de Salins exigèrent des quantités croissantes de bois de chauffe. A ce moment, on se trouve dans les 13 ème, 14 ème et 15 ème siècles. Il devient difficile de trouver l'équilibre entre les besoins vitaux des paysans et la sérénité nécessaire à la regénération forestière. Il est facile d'imaginer les dégâts que peut commettre un troupeau de bovins sur les jeunes pousses. Paisnage et chevasse Le "paisnage" ne peut être considéré comme une source de revenus. Les comptes annuels de gruerie ne l'évoque qu'irrégulièrement. En 1380, soixante huit porcs entrèrent en forêt. Chaque animal était taxé du "poul de pesson", correspondant à 3 livres et 8 sous. Mais la régularité des "glandés" n'est pas assurée sur les plateaux. En outre le "paisnage des bois" était vendu. Un seul Mournier figure dans la liste des acheteurs, Perrenot Trinquet, en 1398. On y voit aussi Ymonier, de Vers en 1382, Renaut Bonier, de Crotenay en 1396 ou encore, du même village, Perrenin Robellez en 1418. C'est plus diffus en ce qui concerne les bovins. Crotenay et La Pra (la Praz) possédaient un droit de parcours et de pâturage pour toutes leurs bêtes, qui leur avait été accordé par une "sentence" de 1314, signée par la Princesse d'Orange, Philiberte de Luxembourg. Des particuliers en jouissaient aussi, Jean et Jean-Jacques Pernet d'Ardon, Claude Fumey, du même village, Sieur et Demoiselle Touverez, de Champagnole pour leur grange, "la vieille de Taraman". A partir du 18 ème siècle, l'administration forestière tente de réduire ces droits d'usage. ceux des particuliers furent même presque totalement abolis. Montrond, moyennant 75 livres par an, Ardon, pouvaient continuer à extraire les "queues, souches, rémanants, bois morts, secs et gisants ...". La Faye, forêt du premier plateau, était essetiellement composée de feuillus. Les Salines utilisaient toutes les essences. Les arbres étaient façonnés en fardelets ou fassins eux mêmes composés de 25 bûches ou chevasses. Bien entendu, la Faye eut aussi ses charbonniers, mais cette pratique était mal perçue des usagers qui y voyaient une forme de concurrence. Il existe un "fond d'archives" qui, mieux que tous les règlements et autres édits, explique les difficultés de l'existence en ces époques précaires. C'est plus d'un milliers de "mesus" ou de "mesusants" qui ont étés identifiés par les chercheurs. Ce sont généralement des délits mineurs pratiqués par des gens de petites conditions. Ils sont pris dans la forêt en train de voler des bûches. Ils fabriquent sans autorisation, des "paisseaulx", échalas dont ils ont besoin pour leurs jardins, ou ils coupent du bois non identifié. Parfois aussi, leurs bêtes divaguent sous l'ombrage.

Ce sont, dans la majorité des cas de pauvres paysans. Entre 1374 et 1490, 189 sont de Crotenay, 166 du Pasquier, une centaine de Champagnole, il y en a encore 36 de Montrond. Mais on amende aussi des curés. Celui de Valempoulières, celui du Pasquier et même celui de Montrond. On trouve bien entendu également des délits de chasse. On voit Jehan, de Montrond, se faire condamner, en 1400, pour avoir mit le feu à un pré "séant es bois de Montrond, par lequel fut ars et boullé grant partie desdiz bois". Gruerie et gruyers C'est un "service" créé par le Comte Eudes IV vers 1330, pour administrer les forêts domaniales. Le gruyer était gestionnaire, gardien, organisateur des activités qui avaient la forêt pour décor. C'était un garde forestier avant la lettre. A l'image de ce qui se passe à l'ONF, le gruyer pouvait avoir sous sa tutelle un territoire plus ou moins vaste. Certains agissaient dans le cadre d'une seigneurie, d'autres à l'échelle du comté. Ce sont les gruyers qui animaient les "jours de justice" où étaient amenés à comparaître les délinquants forestiers. Dans le cadre de la Faye, ce tribunal siégeait toujours à Montrond. A l'époque de Jean sans peur, la Faye de Montrond était exploitée en coupe règlée à 25 ans. Ce qui signifie qu'annuellement, 1/25ème de la forêt était coupé à blanc, pour être transformé en bois de chauffage. Cette définition est évidemment schématique, elle exclut par exemple les arbres de garde destinés à de plus nobles fins. |