Les Rebiqueurs |

|

texte de Numa Magnin D'autres ambulants se livraient à un pittoresque métier, celui de la rebique, monopole des rebiqueurs, qui formaient une véritable corporation, avec ses règlements, ses coutumes, son langage inintelligible au profane. L'argent était rare; on comptait par sous et par liards. Il fallait vivre tout de même. Pour éviter la dépense, on prolongeait à l'extrême, l'existence des meubles, des outils, des habits. Aujourd'hui on remplace; autrefois on réparait. Le rebiqueur était l'homme à tout faire, il raccommodait, rajustait, rafistolait les seaux, les paniers, les pendules, la vaisselle, les parapluies. Il était boisselier, vannier, horloger, vitrier. Il parcourait une région plus restreinte que le roulier et s'arrêtait à chaque étape en quête de travail.

C'est ainsi que La Bique fit, à dix-huit ans, le tour de Franche-Comté, avec Jouffroy, son patron, suivant un itinéraire jalonné, dans ses grandes lignes, par le cours capricieux du Doubs. Jadis, les ustensiles de ménage étaient en bois. Pendant les soirées d'hiver les vieillards polissaient à loisir les douves sur leur établi, leur "bintset", les assemblaient en cuves, seilles et baquets. Durant l'été, ces récipients économiques se desséchaient, se fissuraient, dansaient dans leurs cercles. Au moindre choc, ils tombaient comme des châteaux de cartes, et c'était toute une affaire de les remonter. Le rebiqueur s'y entendait à merveille. Dans les montagnes, à défaut d'osier, on tresse les corbeilles avec des lanières de coudrier détachées de longues branches flexibles en pleine sève. Ces paniers étaient commodes pour butiner dans les jardins et les vergers, cueillir la fraise ou la noisette, mais ils étaient vite percés. Le rebiqueur les réparait d'une main experte. Les parapluies de pacotille qu'on achète au bazar sont à la merci d'un coup de vent qui les renverse ou les disloque. Les rayons se brisent comme verre. Autrefois, ces rayons étaient de vraies baleines, solidement assemblées. Elles résistaient à toutes les sommations de la tempête. Sous leur ampleur protectrice, les parapluies abritaient une famille; ils eussent abrité une escouade et duraient une génération. Ils étaient aussi lourds que des fusils et se portaient également en bandoulière. Ils subissaient à la longue, quelques avaries. Le rebiqueur changeait l'étoffe, remplaçait le manche, cousait au sommet un capuchon. Les baleines supportaient deux ou trois rhabillages; elles étaient rentoilées en vert, puis en bleu, puis en rouge, de décade en décade. Quand enfin elles étaient hors d'usage, les enfants en découpaient des tronçons et les fumaient; elles avaient un goût saumâtre qui rappelait de loin l'océan d'origine, piquait la langue, donnait la nausée; c'était le comble de la jouissance. Le paysan ne se résignait pas à jeter au tas de pierres, au "murget", les vases brisés ni la vaisselle fêlée. Lorsqu'une soupière vénérable, qui avait longtemps présidé aux repas de famille, recevait un heurt qui la fendait, la ménagère la mettait en lieu sûr, à l'abri de nouveaux outrages, en attendant le rebiqueur. Celui-ci étudiait la pièce avec l'attention concentrée du chirurgien devant une fracture. Il la palpait, la percutait, l'auscultait. Si le dommage n'était pas sans remède, il s'armait d'un poinçon dont il appuyait le gros bout contre sa poitrine blindée d'une plaque d'acier, et d'un archet qui entrait en danse et faisait tourner le poinçon. Il perçait ainsi des trous imperceptibles dans la faïence ou la porcelaine, ajustait des crampons, cimentait les brèches. La soupière ou le saladier reparaissaient étanches, sur la table, entourés des égards dus aux mutilés.

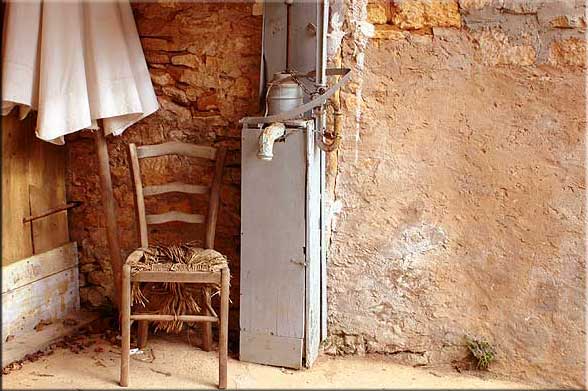

A l'occasion, le rebiqueur était rempailleur de chaises, étameur, chaudronnier, "magnin". Il excellait à remonter les horloges fourbues ou asthmatiques, à les rajuster, à les équilibrer d'un coup d'oeil prompt et sûr, à remettre en marche les plus récalcitrantes, à réveiller dans les vieilles demeures les carillons assoupis. Si le caillou d'un enfant s'égarait dans un carreau et l'étoilait de meurtrissures, on n'allait pas chercher le vitrier, pour l'achever et le remplacer. On se contentait de coller des bandes de soutien, sorte de pansement provisoire, puis le rebiqueur intervenait, plaçait deux rondelles de cuivre, l'une au dehors, l'autre au dedans, les unissait par une vis, les boulonnait, et la vitre se trouvait consolidée jusqu'à la chute d'une nouveau caillou. Le raccommodage ne déshonorait pas plus un objet que le ressemelage une paire de chaussures. A force de pièces et de morceaux, il ne restait rien de l'original, à l'exemple du couteau légendaire dont Jeannot remplaçait alternativement la lame et le manche, et qui était toujours le couteau de Jeannot. Il en était de même des habits, bien que leur entretien ne fût pas de la compétence du rebiqueur. Certes, il était humiliant de porter du linge douteux ou des effets déchirés, attestant la négligence de la ménagère, mais le rapiéçage ne se dérobait point. Il s'étalait par devant et par derrière. La superposition des morceaux donnait aux vêtements une rigidité telle qu'ils se tenaient debout, comme une armure. N'est-ce pas un préjugé ruineux qui les fait mettre à la réforme dès qu'apparaissent les cicatrices du travail ? Les jeunes filles du monde et même du peuple se croiraient déchues par les traces d'un stoppage trop visible. Elles en éprouvent plus de honte que d'une mauvaise action. Les paysans n'y regardaient pas de si près. Après tout, la campagne est aussi rapiécée. En été et en automne elle offre l'aspect bariolé d'un habit d'Arlequin. Les champs de blé, d'avoine et d'orge alternent, au hasard des parcelles, avec les prairies, les vergers et les jardins, les tuiles rouges des toits avec la terre brune des sillons, l'or des moissons avec la verdure des prés, et cette bigarrure réjouit l'oeil. Elle est signe d'opulence. Dans les vieilles maisons, chères à Sully-Prudhomme, le paysan reconstruisait chaque année, sans plan d'ensemble, suivant les nécessités et les ressources dont il disposait, un pan de mur, un pan de toit, une porte, une fenêtre, un hangar. Le hangar d'aujourd'hui coûte plus cher que la maison entière d'autrefois. Il employait de préférence le bois qui ne coûtait de la peine de l'abattre en forêt. Il n'achetait que le fer et les vitres, mais il n'épargnait ni son temps, ni sa peine. Il terrassait, maçonnait, couvrait de ses propres mains, uniquement soucieux de dépenser le moins possible.

Une philosophie inconsciente apparaissait dans ces vieilles moeurs. Les gens ne s'habillaient pas, ne se logeaient pas pour satisfaire leur vanité, étaler leur richesse, jeter de la poudre aux yeux, mais simplement pour se couvrir, s'abriter, sans souci du voisin auquel le maquillage n'en eut pas fait accroire. Par attachement au passé autant que par économie, il ne se résignait à aucun changement. L'instinct de conservation s'étendait des personnes aux choses. Ils n'avaient cure de mode ni d'élégance, mais de commodité, de solidité et de durée. Les chaussures et les jupes étaient amples, les chapeaux à larges bords. Les chemises de toile écrue étaient si raides que pour se gratter , il suffisait de se trémousser à l'intérieur. Le progrès était un intrus qu'il fallait mettre à la porte. On répétait en choeur la chanson de béranger : Sois-moi fidèle, ô vieil habit que j'aime Ensemble nous devenons vieux Depuis dix ans, je te brosse moi-même Et Socrate n'eut pas fait mieux ! On conservait les vieux meubles, les vieilles hardes, les vieux outils, les vieilles habitudes. Les brocanteurs et les antiquaires savent ce qu'une ferme recèle parfois, dans ses combles, de richesses insoupçonnées. Cette manie de tout conserver ne se fut pas accommodée des multiples déménagements auxquels sont astreints les oiseaux de passage qui habitent les cités. Le paysan naissait dans le berceau des ancêtres, besognait à la même place, mourait dans le même lit et entassait, sa vie durant. Il avait la passion du collectionneur. Il ramassait une épingle, un clou, un caillou, une rognure de cuir ou de métal et il en trouvait l'emploi. Un déchet de tôle, tombé du toit, servait à ferrer une paire de sabots. Les habits des enfants étaient taillés dans ceux des parents. On ne rencontrait pas à l'entrée des villages, au milieu des ronces et des orties, ces cimetières de vaisselle et de batterie de cuisine qui signalent les abords lépreux des grandes villes. Que l'excès de cette passion fût choquant, lorsqu'elle devenait crasseuse lésine et poussait à conserver jusqu'aux toiles d'araignées, lorsqu'elle transforme la maison en magasin de bric-à-brac encombrant et vermoulu, que le feu seul pouvait purifier, nous n'y saurions contredire, mais en revanche combien d'intérieurs vieillots où régnaient la décence et la propreté, où pénétraient l'air et la lumière, avec le rite fervent du récurage périodique à grande eau, où il y avait des fleurs aux fenêtres, des portraits aux murs, le sourire de bienvenue sur les lèvres des hôtes, la malice dans les yeux et un brin de poésie dans les coeurs ! |