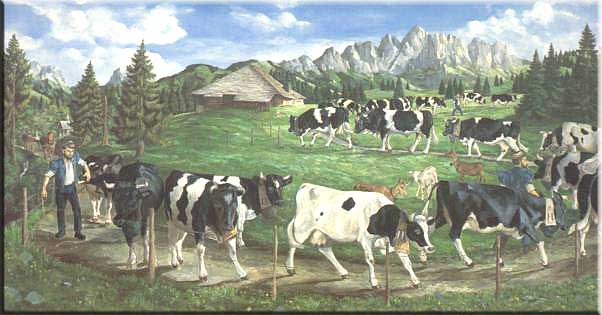

La descente des vaches |

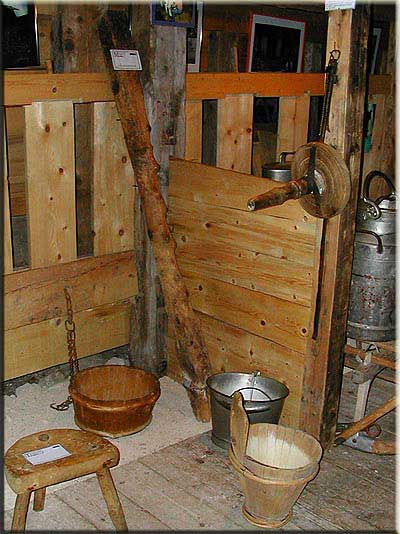

| Il y a 150 ans, la vie restait essentiellement campagnarde et communautaire. Les communaux et les jachères recevaient en vaine pâture, les troupeaux des paysans réunis. On pratiquait annuellement le droit d'affouage : ce droit suscitait de nombreuses querelles. On bénéficiait du droits de parcours et du partage des futaies. Souvent non équitables, favorisant les plus riches, ces partages donnaient lieux à des disputes et jalousies. La vaine pâture fut interdite en 1774 mais resta pratiquée et dressa les paysans qui lui étaient favorables, contre les agronomes et sociétés agricoles, conseillers et grands propriétaires. Elle devint bientôt le symbole de la défense des droits communautaires. A partir de la Saint Martin, elle est encore pratiquée en certains villages. Le Haut Jurassien élevait alors la taurache, vache plus robuste que la fémeline de Petite-Montagne. A cinq heures le matin, il fallait se lever et aller tirer les bouses, retourner la litière pour être au propre pour traire. On "traizait" dans un "seillot" (seau), qu'on vidait ensuite dans une bouille (grand bidon d'une quarantaine de litres). Autour de la taille on s'attachait le "botte-cul", c'est une espèce de tabouret à un seul pied sur lequel on s'assoyait pour traire, et qui permettait de se déplacer avec, de bête en bête. Après la traite on donnait la lèche. La lèche, c'était fait de betteraves hachées mélangées à de la poussière de batteuse ou de la poussière de foin. Le lait était porté à la fruitière.

On portait les bouilles dans le dos, attachées par des bretelles, ou alors sur une petite charrette parfois tirée par un chien. Le fumier était entassé dehors en attendant de l'emporter dans les prés au printemps. Le tas devait être bien carré, les Suisses étaient forts pour ça ... On pansait, on étrillait, on lavait les queues. Ça durait jusqu'à midi, les bêtes étaient belles et propres et on pouvait aller dîner. Après le dîner, on allait à l'écurie voir si tout allait bien et on piquait un petit roupillon dans la paille à côté du chien. A quatre heures dans l'après-midi, on donnait à manger le foin et on "traizait" vers six heures. Dans les grandes fermes, les propriétaires avaient un petit berger; il couchait à l'écurie dans la paille ou parfois dans un lit, il faisait sa toilette dans un seau qu'on avait mis à tiédir près des bêtes; l'hiver, il faisait bien plus chaud à l'écurie que dans les chambres où l'eau gelait dans les pots. Dans certains coins du Jura et en Pays de Gex, ils montaient leurs bêtes en juin dans la montagne. L'"amodieur" louait une montagne, il était le patron responsable des bêtes qu'on lui confiait. Avec lui, montaient un fruitier pour faire le comté, un trancheur qui s'occupait du fromage après le fruitier pour le retourner tous les jours et faire le "serré" (fromage fait avec du petit lait; on dit que c'est de là que viendrait le nom de "la Serra" près des Bouchoux). En principe, ils montaient à cinq ou même sept ou huit. Une fois par semaine l'amodieur montait les ravitailler et descendait le beurre et les fromages dans une hotte en bois. En fin de saison, l'amodieur payait ses bergers par tête de bétail, la production était pour lui.

Avant cette transhumance, les bêtes étaient préparées. On leur faisait les pieds dans un "travail", il en reste un à Arbent qui servait à ferrer les boeufs. Le voyage pouvait être de cinquante kilomètres. Une fois, une bête ne voulait plus marcher et se coucha sur le bord de la route, il n'y avait rien à faire pour la faire bouger, alors on lui donna un morceau de pain imbibé de vin et ça l'a requinqua, elle s'est remise en route. D'abord il y avait la reine. C'était la plus belle vache, celle qui commandait les autres. On lui mettait le toupin (la plus grosse cloche). Lorsque les vaches commençaientà traîner, la reine partait devant puis revenait en arrière pour les chercher. Une chanson du Jura raconte tout ça, c'est le "ranz des vaches", que chantaient les armaillis.

Le plus beau c'était la descente en automne, les armaillis fabriquaient des roses en papier et des guirlandes de fleurs pour le bouquet de la reine. Le matin de la descente, ils se levaient tôt dans la nuit, ils étrillaient les vaches, les lavaient, leur frisaient les mouchettes (bout de la queue), et plaçaient le bouquet entre les cornes de la reine, ils astiquaient les sonnettes et les courroies, certains pleuraient en quittant le chalet, ils s'habillaient en armaillis, ce beau costume noir brodé de fleurs. Il ne fallait pas oublier le sel pour faire avancer celles qui rechignaient. La reine, toute fière avec son toupin et son bouquet, prenait la première place et il ne fallait pas qu'une de ses vaches vienne la devancer ! Les sonnailles sont en fer, elles n'ont pas un joli son. Les campelles ou campannes sont en alliage de cuivre. Suivant ses moyens, on faisait couler une pièce d'argent avec, ça donnait un son plus clair, plus pur. Beaucoup faisait couler leurs cloches au nom de leur femme puis de leurs enfants à leur naissance. En principe c'était aux grandes occasions de sa vie qu'on achetait une cloche. On les attachait au cou des bêtes par une large courroie de cuir graissée et astiquée. Certains mettaient de l'argent de côté pour acheter le carillon du voisin quand il vendait ses bêtes, une fois devenu trop vieux. Pour beaucoup, vendre son carillon c'était comme mourir. Un vieux paysan qui avait vendu les cloches de ses bêtes, attendait chaque jour le passage du troupeau pour écouter passer son carillon en pleurant comme un gamin. Dans le troupeau il fallait mettre les claires devant, après les basses et les contre-basses. Les grosses et belles cloches aux belles et courageuses vaches; et derrière les petites sonnettes pour les génisses. Il faut savoir harmoniser son carillon dans le troupeau et harmoniser la cloche avec sa vache. Toutes les vaches, suivant leur gabarit et leur façon de marcher ne peuvent pas porter n'importe quelle sonnette. Certaines sont jalouses si on ne leur en met pas, et se battent avec celles qui en ont.

En été il fallait faner. On fauchait tout à la faux, on commençait à quatre heures du matin. Les femmes et les enfants suivaient derrière les faucheurs et désandainaient (l'aindain est le rouleau formé par la chute de l'herbe que la faux vient de couper). L'après-midi on le tournait et le soir on l'accuchait. Le cuchet, c'est une petite meule, on le mettait en meule afin qu'il ne prenne pas trop d'humidité pendant la nuit. Les cuchets devaient être peignés pour que l'humidité ou la pluie puissent couler dessus sans risquer de rentrer à l'intérieur; il fallait bien les aligner, chacun comparait le travail de son voisin. Ça faisait partie du respect de la terre. Au dernier voyage de foin, on accrochait un bouquet au sommet de l'échelette du char. Certains mettaient une lanterne, mais c'était dangereux, plusieurs ont mis le feu à leur char de cette manière. Le dernier char était soigné, il fallait qu'il soit bien droit, les épaules bien en place, on roulait le foin pour faire une épaule solide. Une fois en place, on serrait le chargement avec la poutre. C'était un sapin posé en long sur le chargement, coincé dans l'échellette vers les boeufs et attaché par une corde qu'on tendait de l'autre côté. Le maître allait devant et piquait le derrière de ses bêtes avec son aiguillon, tout le monde se mettait en route. Les boeufs devant, les fourches piquées dans le foin sur le char, les hommes, les femmes, les enfants, les taons aussi, et le parfum de foin plein de fleurs et de miel. Conduire le char n'était pas facile, il versait facilement dans les virages, à chaque fois il y avait des drames avec les gosses qu'on ne voulait pas y laisser monter de peur qu'ils n'étouffent sous le foin si le char venait à verser.

C'était déjà arrivé. Contre les taons, on mettait une espèce de liquide marron noir qui sentait l'huile de cade. Ça faisait effet un moment mais pas bien longtemps. On était fier d'être les premiers à finir. Le soir c'était la fête. On était fatigués, on avait faim, mais on était heureux, la ménagère faisait des pains perdus, c'était bon. A la mi-août, on fauchait les épis, les femmes derrière mettaient en javelles (petite gerbes) avec une rioute (lien préparé l'hiver avec du noisetier). Pour l'avoine, il fallait la laisser "roter" une journée (rendre l'eau), on n'enjavelait que le lendemain et le troisième jour on la liait et on la rentrait en priant le Bon Dieu qu'il ne pleuve pas entre temps. Fin août, c'était encore le regain. A certaines altitudes on ne pouvait pas en faire, le froid venait trop tôt. Les sapins refroidissent le temps. Ensuite il fallait battre les épis, on battait à la main, plus tard mécaniquement avec la locomotive. C'était une batteuse à vapeur qui marchait au charbon, ou au bois et ensuite électrique ou à essence. Quand la batteuse arrivait tout le village était en effervescence, chacun avait son rôle à tenir et chaque rôle était important. La journée commençait au lever du jour par la préparation des chars, les soins des bêtes, une tasse de café et la batteuse tout de suite après. A neuf heures, une femme apportait la soupe, du pain, du fromage et un verre de piquette. Chaque famille apportait à tour de rôle, son char plein de gerbes et le plaçait à côté de la batteuse. Depuis le haut du chargement, un gars passait les gerbes aux deux qui étaient sur le toit de la mécanique, où s'ouvrait un grand trou dans lequel ils enfilaient les gerbes après les avoir défaites. Il fallait faire attention de ne pas tomber dedans. Les chardons, c'était terrible pour les mains. Derrière la mécanique, il y avait les "râteliers" qui arrêtaient la paille et la liaient à nouveau en gerbe. Plus tu étais fort, plus tu faisais de grosses gerbes. De l'autre côté de la batteuse, il y avait un char vide sur lequel on rechargeait la paille. Ici, on disait qu'on était "aux bottes". Sur le côté, les femmes récupéraient le grain qui tombait dans des sacs accrochés et qu'on tenait d'un côté. Elles étaient "aux sacs". Par un autre orifice on récoltait le "ballot". C'était la poussière, les écorces, les barbes des grains qui tombaient là. Être à la poussière était moins fatiguant et réservé aux vieux, mais désagréable parcequ'on en respirait beaucoup. Dans un coin à l'ombre, il y avait un seau d'eau avec une louche dedans pour ceux qui avaient soif, souvent on se vidait la louche sur la tête, mais ça attirait les taons. Ah ! ça allait plus vite qu'à la main ! La machine ne s'arrêtait pas et il fallait lui donner de l'ouvrage sans arrêt. La mécanique c'était bien beau, mais des fois ça ne démarrait pas. Tout était prêt, les chars, les gerbes, les gars et les filles, le soleil aussi, mais au moment de mettre en route ... rien ..., ça ne voulait pas partir, tout le monde restait suspendu et surveillait les humeurs de la grande courroie qui flanquait la machine tout du long et entraînait tout le reste. Et lorsqu'une pièce était cassée, il fallait parfois attendre plusieurs jours. Pour déplacer la batteuse, il fallait deux paires de boeufs, et plus tard, quand elles deviendront plus grosses, jusqu'à trois paires ! En montagne, on ne pouvait pas avoir de très grosses machines, à cause des montées où les boeufs n'auraient pas eu la force de tirer.

A midi on faisait un repas soigné. Toutes les heures quelqu'un passait avec le cidre ou la piquette. On s'arrêtait à la nuit, à table on ne veillait pas tard ... D'année en année, chacun aimait bien garder sa place à la batteuse. En général, quand on nous demandait de changer, c'est qu'on avait vieilli ! Quand on nous mettait à la poussière, c'était pas bon signe ! Ça durait plusieurs jours de suite comme ça, mais on s'entraidait tous. Après la batteuse, on ramassait les pommes de terre au fossoir ou au poëte. Les femmes les mettaient en tas derrière les hommes, on les laissait sécher un jour et on les rentrait à la cave. Fin septembre, c'était la fête de la Saint Michel. On allumait le four communal, chacun préparait chez lui ses galettes au sucre ou au papet (à la gomme) et venait les faire cuire au four. En octobre, avant les gelées, on ramassait les pommes puis les noix et les noisettes. Tous ceux qui avaient des noyers avaient les mains toutes noires du brou de noix, à l'époque de la récolte. Ceux qui avaient les mains tachées sans posséder de noyer, c'est qu'ils étaient aller marauder. On faisait aussi le bois à l'automne. Chacun coupait sur sol ou alors recevait un affouage. Le fayard fait le meilleur bois de chauffage. On récupérait toutes les branches, on ne laissait rien sur place, pas comme aujourd'hui où ils gaspillent la moitié de l'arbre et saccagent les petits baliveaux avec leurs engins mécaniques ... Pour descendre, on faisait des traînes attachées avec une rioute, une branche de noisetier (les cordes s'usaient trop vite en traînant par terre), qu'on tirait à deux ou trois. On approchait les boeufs le plus possible dans les pentes abruptes, il fallait se débrouiller comme on pouvait. Il y en a eu des accidents au bois ! des estropiés, il en est sorti de la forêt ! Et les bagarres parceque le voisin avait dépassé ses limites, ou s'était carrément trompé de parcelle et avait rasé celle d'un autre ! ou avait coupé exprès sur le voisin. On avait droit à l'affouage. Il fallait posséder depuis au moins six mois, un domicile réel et fixe sur la commune. La commission se réunissait en grand secret au petit matin, à date régulière, en hiver, et faisait le tour du village en éliminant toutes les cheminées qui ne fumaient pas. Il y aura des villages où les habitants rachèteront entre eux les maisons inoccupées et iront même jusqu'à faire dix kilomètres à pied pour acheter leur tabac plutôt que d'accepter la venue d'un commerçant ! Mais ça n'arrivera qu'à partir de 1910, quand le gouvernement de Paris autorisera le partage de l'argent de la vente des lots entre les habitants, moins il y aura d'habitants, plus les sommes seront importantes. Plus tard on comprendra qu'il valait mieux avoir des gamins dans un village que de l'argent ...

Avec l'arrivée de l'hiver, les travaux ralentissaient, on s'occupait des bêtes à l'écurie, avec les boeufs on passait le chasse-neige. C'était juste un tronc qu'on traînait sur le sol, plus tard ça deviendra un triangle, toujours traîné par les boeufs. Le triangle, on s'en servira encore dans les années soixante dans certains petits villages. Derrière le triangle, les gamins se lugeaient et se faisaient engueuler, parceque ça lissait tellement la route qu'on ne tenait plus debout. Celui qui arrivait à avoir une bonne paire de boeufs, il en prenait soin et il ne les prêtait pas facilement. Il fallait qu'ils aient le même pas, la même taille, qu'ils soient généreux tous les deux et aussi s'entendent bien. Il arrivait qu'un des deux se laisse traîner par l'autre. J'en ai eu un qui, passée l'heure de midi, refusait de travailler. Il n'y avait rien à faire, il ne voulait plus avancer. On était obligés de s'arrêter et de rentrer dîner. Mais quand il voulait, il allait bien, il était courageux. régulièrement on les ferrait pour ne pas que les cailloux des chemins leur fasse mal aux pieds. |