|

Foncine, un pays de marbre |

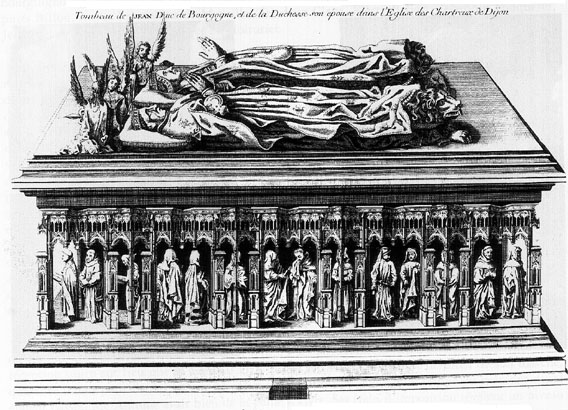

C’est au début des années 1900 que l’industrie du marbre fut la plus développée dans le Jura. Il y avait aussi de nombreuses petites carrières exploitées localement. Au Moyen-Age, Foncine le Bas faisait partie de ces sites et a produit des blocs à l'origine de sculptures prestigieuses telles le tombeau de Marguerite d'Autriche ou celui de Jean sans Peur. |

texte tiré de "L'almanach du Franc-Comtois" 2008 (éditions CPE)

Du marbre dans le Jura ?

Comment se fait-il qu'il soit si méconnu ? N'a-t-il pas trouvé son Michel-Ange ? Il faut dire que les grandes heures de son extraction sont passées et qu'il n'aurait pu de toute façon rivaliser avec celui de Carrare, un marbre pûr, du moins géologiquement parlant. Ceci dit, il s'agit dans les deux cas de roches calcaires. Et du calcaire, le sous-sol jurassien n'en manque pas. Pour les marbriers comtois le marbre n'est après tout que du calcaire polissable comme l'albâtre ou la brocatelle, marbre dit coquillier parce qu'issu de coquilles fossiles. Si les marbres du Jura ne brillent pas dans les palais italiens de la Renaissance, ils ont connu leur moment de gloire, et ce à toutes les époques. Ils ont été employés pour le tombeau de Marguerite d'Autriche à l'église de Brou, constituent le bassin de la fontaine Saint Michel à Paris, le piédestal de la statue de la Liberté à New-York. On peut en voir dans le théatre de Caracas et le paquebot "Splendor of the Seas". On les retrouve aussi dans certains éléments du Palais Garnier à Paris, notamment les colonnes, sans compter les meubles et de nombreux intérieurs français ou étrangers. Au Moyen-Age, on fait appel aux carrières jurassiennes de Salins, Foncine le Bas et Saint-Lothain pour réaliser le tombeau du duc de Bourgogne, Jean sans peur. Commandé en 1410 et achevé en 1469, le tombeau de Jean sans Peur est l’œuvre de trois artistes. Le projet de Claus de Werve prévoit en 1412 l’utilisation de marbre noir de la Meuse pour les dalles et le soubassement et d’albâtre pour la statuaire. La fourniture de ce dernier est problématique, un premier voyage à Grenoble en 1436 se révélant infructueux. De nouvelles recherches permettent l’ouverture d’une carrière à Salins-les-Bains et Jean de la Huerta (présent de 1443 à 1456) dispose de quartiers de dimensions suffisantes en 1455. Il sculpte les pleurants mais le matériau se révèle défectueux pour les gisants, si bien qu’il abandonne après en avoir réalisé deux "rompus de travers". Une autre carrière, trouvée à Foncine-le-Bas, fournit deux blocs d’albâtre destinés aux gisants et soumis en 1466 à Antoine le Moiturier. Toutefois, décelant "plusieurs vaynnes et autres faultes", ce dernier va leur préférer trois quartiers tirés de Saint-Lothain "plus beaulx et plus nectz".

Plus tard, on l'a vu, ce marbre servira au tombeau de la fille de l'Empereur Maximilien d'Autriche, par ailleurs duchesse de Savoie et régente des Pays-Bas. Durant la renaissance l'albâtre jurassien alimente les ateliers de sculpture d'où sortent de nombreuses statues. Au XVIIIème siècle les marbres du Jura servent à la création d'autels et de décors pour les chapelles et les églises comtoises. Ainsi des autels de la cathédrale de Saint-Claude et de la Sainte Chapelle dans la collégiale de Dôle. Mais il faut attendre le début du XIXème siècle pour que les marbrerie jurassiennes prennent véritablement leur essor. La région de Dôle, mais aussi Molinges et Saint Amour concentrent l'activité. La commune de Sampans compte à elle seule quinze carrières, Saint-Amour et ses environs en réunissent une vingtaine. Chacune a sa particularité. Celle de Pratz produit un marbre jaune veiné de fines lignes roses ou rouges. C'est le jaune fleuri ou jaune Lamartine référence au père du poète qui y avait son domaine. Seule carrière souterraine Chassal contient de la brocantelle mentionnée plus haut. A Sampans on trouve le "rouge antique du Jura", variant du rosé pâle au rouge carminé, à Damparis "la pierre du Jura" d'un jaune veiné de rouge.

Le développement économique, l'extension du confort privé et domestique, la modernisation des voies de communication suscitée par le chemin de fer font les beaux jours de l'activité marbrière jurassienne. Le marché parisien est particulièrement intéressant, les carrières de Belvoye proches de Damparis et celles de Sampans tournent à plein. L'une des plus importantes sociétés emploie à elle seule plusieurs centaines de personnes. De 1850 à 1900 les carrières et marbreries du Jura connaissent un rendement sans précédent, mais c'est un âge d'or qui va pourtant rapidement décliner à la fin du siècle à cause de différents facteurs. Qui dit développement des communications dit aussi concurrence accrue. Les marbres étrangers en particuliers ceux d'Italie deviennent plus attractifs, les coûts de transport n'étant plus un problème la qualité fait la différence. Autres paramètres aggravants, l'apparition de nouveaux matériaux utilisés pour le chauffage et le confort des maisons, et l'inadaptation des marbres jurassiens à la mécanisation pourtant obligée. Les carrières ferment une à une ou pour les rares qui demeurent, sont exploitées à d'autres fins comme celle de Sampans dont la production sert à la construction des routes après concassage de la pierre. A l'origine le marbrier employait un outillage rudimentaire : des massettes, broches, pinces, scies. Puis vinrent les pics et les marteaux piqueurs. L'invention du fil hélicoïdal au milieu du XIXème siècle et surtout un siècle plus tard du fil diamanté permirent d'accroître sensiblement la vitesse du sciage. Aujourd'hui le silence est retombé sur les carrières de marbre jurassien. Un silence maroréen, comme il se doit. La carrière de Foncine le Bas, elle aussi, semble bien oubliée (voir le paragraphe sur la Gypserie). |