Voir également :

En

1930 Foncine le Bas comptait 3 scieries situées chacune sur une

cascade, à chacune des extrémités du village.

Bien

entendu ces usines généraient des emplois nombreux hors

d'elles mêmes (bûcherons, voituriers, cafés et commerces

divers).

L'usine

du haut L'usine

du haut

a été créée

en 1888 à la place d'un moulin déjà signalé

sur le plan cadastral de 1826, et qui en 1855 comportait 3 paires de

meules, une scie et un battoir.

Propriété d'Henri BERROD,

qui produit, entre autres, des mâts de bateaux pour la Marine,

elle est détruite par un incendie vers 1914, puis reconstruite

sur trois étages, les turbines se trouvant en bas de la cascade

et les châssis au niveau de la route. Un bâtiment servant

de bureau et de logement est bâti sur le chemin qui conduisait

auparavant à la roue à aubes.

Vers 1920 on y installe deux turbines

qui fournissent l'électricité à l'usine elle-même

ainsi qu'au village.

Cette usine est passée, par le

jeux des mariages et héritages, des BERROD aux VUILLET. Ces derniers,

après avoir construit le "château", ont fait

faillite et l'usine a été reprise par le Consortium Général

d'Optique et d'Industrie, puis par les chantiers et ateliers de Bourgogne

avant d'être fermée en 1948. Seule la chute d'eau est encore

utilisée aujourd'hui pour produire de l'électricité

revendue à EDF.

De 1932 à 1948, le contremaître

de cette usine était André GUY, qui jusqu'en 1936 logeait

dans le bâtiment annexe à l'usine. Outre son travail quotidien

qui s'exerçait autant à l'usine elle-même que sur

les chantiers forestiers. André GUY devait surveiller la centrale

et les lignes électriques du village.

La centrale, située au niveau

inférieur de la rivière, était accessible par une

suite d'échelles en bois, fréquentées par les araignées,

guêpes et divers locataires. Deux fois par jours il fallait les

emprunter pour aller graisser les machines. Souvent il fallait remplacer

les grandes courroies qui s'échappaient des poulies, en utilisant

pour cela une longue perche terminée par une fourche. Et puis

matin et soir, il fallait descendre pour ajuster la quantité

d'électricité fournie par la turbine aux besoins de la

population (ajuster les "bougies" produites aux "bougies"

nécessaires, unité de mesure de l'époque).

A l'automne, une autre tâche s'imposait.

Les feuilles mortes s'accumulaient contre la grille située à

l'entrée du canal d'arrivée d'eau. Plusieurs fois par

jour, il fallait dégager la grille à l'aide d'un râteau

à long manche.

Enfin, car les disjoncteurs n'avaient

pas encore été inventés, les "plombs sautaient"

souvent. Un abonné trop gourmand ou un orage en était

souvent la cause. Chaque quartier du village avait sa dérivation,

et à l'origine de chaque dérivation on avait placé

un fusible en haut d'un poteau. Lorsque ce fusible fondait, on venait

chercher André GUY qui partait avec ses outils, chaussait ses

griffes et grimpait au poteau pour réparer. Cela arrivait fréquemment

sous les orages d'été.

La scierie du bas La scierie du bas

bénéficiait d'une chute

moins haute certes, mais plus importante car la Saine avait reçu,

en traversant le village, les eaux de la Sainette et du Galaveau.

Elle avait été créée

en 1830, (probablement à la place d'un martinet ou moulin car

toutes les cascades étaient utilisée depuis longtemps)

par les JOBEZ / MONNIER, peut-être par Hugues MONNIER "riche

d'un million" fils de Claude Etienne MONNIER qui fut maire de Syam

et président du Conseil Général, et de Marie Adélaïde

JOBEZ (la "dame en rouge" du château de Syam).

Les

JOBEZ possédaient une partie du Mont Noir. Les MONNIER originaires

des Planches en Montagne, possédaient les forges de Syam, Baudin

et Rochejean entre autres. Ils étaient alliés aux DE LAITTRE

et aux LE MIRE de Pont de poitte. En

1900 cette usine appartenait à Pierre THOUVEREY qui possédait

aussi les usines du Saut et du Metan, à Fort du Plasne. Elle

passa ensuite à son fils Ferdinand.

Lorsque

le train et le tacot arrivèrent à Foncine, un embranchement

particulier fut créé pour permettre de charger le bois

sur les wagons, au chantier lui-même. C'est un train transportant

vers Foncine le haut, un chargement en provenance de cette usine qui

fut l'objet d'un accident resté célèbre. Ch. THEVENIN

(Progrès du 1.10.95) rapporte le récit que lui en fait

Régine CHARNAUX, fille de Ferdinand THOUVEREY :

"Le

chauffeur stoppa sous le château d'eau, entre Foncine et la Chevry,

pour parfaire ses "pleins". Il sauta de la machine mais oublia

de serrer sa "mécanique". L'attelage sans pilote commença

à dévaler la pente et acquit rapidement une vitesse inadaptée

aux possibilités des voies. Le convoi fou, entraîné

par la force centrifuge dans la courbe des Douanets, se coucha sur le

coté".

En

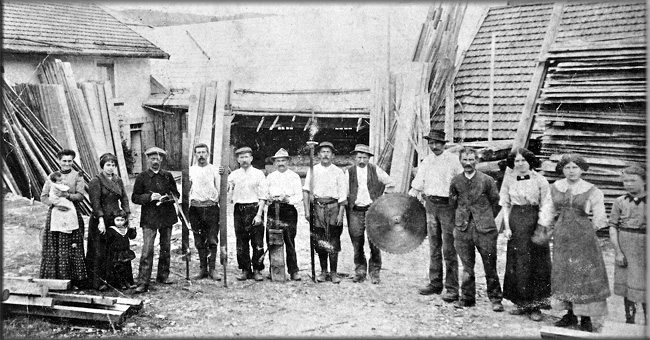

décembre 2012, Claude Charnaux-Guillaume m'envoie quelques photos

de la scierie et de Foncine le Bas. Vous pouvez les voir en cliquant

sur la photo ci-dessous.

Ces deux scieries devaient être

abandonnées en 1950. André GUY, contremaître de

celle du haut et Jean ROUSSET gérant de celle du bas, décidèrent

de s'associer pour en maintenir une en activité. Ils créèrent

la société GUY-ROUSSET et rachetèrent celle du

bas. Vers 1960, ils la cédèrent à Jean PATOZ.

Elle brûla dans la nuit du 31

décembre 1968 au 1er janvier 1969. Ses restes enfumés

furent le dernier spectacle de Foncine qu'emporta André GUY lorsqu'il

fut conduit le 2 janvier 1969 à l'hôpital de Champagnole

où il devait mourir le 26 juillet.

Dans les années 1945-1950 cette

usine fabriqua en grande quantité des meubles de ménage

: table et armoires, destinées aux populations sinistrées

par la guerre. Ces meubles étaient livrés sans être

peints. L'usine était appelée de ce fait, "le

bois blanc".

A ces deux scieries, il faut ajouter

celle de

La

Gypserie La

Gypserie

Comme son nom l'indique, c'était

à l'origine un moulin destiné à transformer le

gypse extrait d'une mine dont on peut encore voir l'entrée.

En 1850, selon Rousset, elle appartenait

à Claude Joseph BOURGEOIS. Son exploitation, interrompue pendant

la guerre 1914-1918, reprit mais sans succès, en 1919. Les mines

abandonnées avaient été inondées.

Félicien BOURGEOIS la transforma

en scierie. Le 25 mars 1928, il la loua en même temps que l'immeuble

a usage d'habitation et de culture, à Joseph GUY, un chapelan

venu de Chapelle des Bois à Rapoutier Dessus en passant par Morez

où il était horloger. Le bail portait, outre les bâtiments

et les terres, sur un "immeuble contigu servant à l'exploitation

d'une petite scierie composée d'un châssis multiple à

chariot et d'une scie circulaire". L'exploitation de la scierie

fut alors suspendue car des réparations étaient nécessaires

et ne pouvaient se faire avant la fin de l'année.

Joseph GUY mourra le 30 octobre 1932.

Cette scierie sera utilisée en 1943-44 comme dépôt

de munitions par le maquis.

Ces munitions ont été

distribuées le 27 août 1944, date à laquelle les

F.F.I./F.T.P ont donné l'ordre de tendre des embuscades aux allemands

en retraite. Trois barrages furent donc organisés à Foncine

le Bas : en haut de Malvaux, aux Monets et au dessus de la Gypserie.

En fait, ces barrages n'auront jamais à intervenir, les allemands

ayant attaqué celui du Rocheret, le 30 août.

Ce 30 août, un ancien foncinier

fait les 100 pas entre la place et la maison Berrod.

Il fait partie d'une compagnie du groupe

Vauthier, de Fontenu, en réserve au centre du village. Avec lui,

le lieutenant DANEAU, commandant la compagnie de gendarmerie de Lons,

qui avait rejoint le groupe quelques jours plus tôt.

Vers 2 heures du matin, le premier proposa

de se rendre chez Marguerite Blondeau qui leur offrirait peut-être,

un bol de café chaud. Il cogna longtemps à la porte de

la ferme, avant que la "tante Guite", un peu pâle, finisse

par ouvrir après l'avoir reconnu. Le café fût chauffé,

servi et les visiteurs priés de faire vite. A l'époque,

Foncine était pratiquement vidé de ses habitants, tous

partis dans les bois alentours, comme aux Serrettes par exemple.

Si l'on en croit François MARCOT

et le Progrès, c'est à Foncine le Bas qu'on a relevé

l'un des premiers actes de Résistance. L'un et l'autre donnent

en effet la même relation :

"Le 21 août 1941 le câble

téléphonique militaire allemand est saboté à

Foncine le Bas". On en sait pas plus.

Il y a une dizaine d'années,

un ancien attribuait en réalité ce fait d'armes, à

un gamin farceur, le Dédé !

L'atelier de Maxime FUMEY L'atelier de Maxime FUMEY

Ce n'était pas une scierie, mais

on y travaillait aussi le bois. Cet atelier était situé

le long du chemin conduisant de l'école à l'église;

ses machines étaient actionnées par l'eau du Galaveau,

ce ruisseau qui emmène à Malvaux une partie des eaux du

Grandvaux. Jusqu'en 1940, Maxime FUMEY, ébéniste, y fabriquait

des cabinets de pendules ou des supports en bois pour thermomètres

ou baromètres.

Avant les Fumey, cet atelier a appartenu

à Severe PAGNIER, "un marchand de bois d'usage" et

"fabricant de pignon" qui l'avait bâti, ou agrandi un

peu avant 1865. On sait en effet qu'en décembre 1865, Aubin POUX,

qui possédait une petite usine près du pont central avait

demandé à reporter sa prise d'eau "plus en amont,

le long du bâtiment neuf de l'usine Pagnier". Il avait été

autorisé à construire un "canal large de 0,66 mètre,

parallèle au mur de l'usine PAGNIER, puis contournant le rocher

saillant sur lequel est appuyé l'angle aval de cette usine".

Cette partie aval a été détruite lors d'un incendie.

La famille PAGNIER venait à la

Norbière où elle avait acquis quelques dizaine d'hectares

de sapins. A la recherche d'une force motrice qu'elle ne trouvait pas

à Chapelle des bois, elle était descendue d'abord à

la Chevry, puis vers 1850 à Foncine le Bas. Elle était

alliée aux GUY et aux MACLE, entre autres.

C'est elle qui avait donné à

la paroisse le terrain où a été construit le nouveau

cimetière dont elle s'était réservée une

partie. Aujourd'hui, seule une croix rouillée rappelle son nom.

Une cloche de l'église a eu pour marraine une fille de Severe,

Anna. Son nom est inscrit sur cette cloche, comme on a peu le voir lors

de la réfection du clocher en 2000.

Vers 1900, Paul PAGNIER, un fils de

Severe, partit avec sa famille exploiter une scierie importante sur

la Lemme, à Morillon. Cette famille se dispersa vers 1930. Une

fille, Marie, née à Foncine le Bas, épousa César

VIONNET, de la grange du Cernois toute voisine.

Il est certain que bien avant ces scieries,

les cascades étaient utilisées pour faire tourner des

moulins, "serres" (scieries), "rebattes"

(battoirs) ou martinets. Beaucoup de moulins étaient "à

trois tournants" (moulin à grain, serre et rebatte). La

rebatte servait à écraser le chanvre ou les écorces

d'épicéas dont on tirait le "tan".

On trouvait aussi les "foules"

ou "foulons", grosses pierres utilisées pour fouler

les étoffes.

Quand aux martinets et clouteries, ils

transformaient les barres, plaques ou tôles de fer venues des

forges, en clous, fil, etc .... Ils exigeaient du feu et un soufflet

pour "pousser" le feu.

La diamanterie La diamanterie

Il y eut à Foncine le bas, une

diamanterie dont la carrière semble avoir été éphémère.

En 1890, Emile Dalloz, diamantaire à Saint Claude, avait ouvert

un atelier au Moulin Choudet, à Foncine le Haut. Son entreprise

employa jusqu'à 40 ouvriers et ouvrières, puis passa à

la coopérative "Le Diamant" qui compta près

de 120 personnes.

La guerre de 1914-18 puis la grande

crise de 1929, amenèrent sa fin. Elle ferma en 1932. La petite

usine de Foncine le bas semble avoir été créée

par "le Diamant" à la belle époque. Il

ne reste que son nom, du moins pour les anciens. Elle est devenue par

la suite une fabrique de boites à fromages puis une boissellerie.

Monique MICHOUDET a bien voulu communiquer

un extrait de l'Almanach du commerce de 1879, que voici :

| 47

Km de Poligny, 467 habitants, 4 fromageries |

| Poste

et télégraphe : |

Foncine

le haut |

| Bois

en gros : |

MARTIN,

PAGNIER S. |

| Cafetier

: |

JACQUET |

| Epicerie

et mercerie : |

BRAZIER,

DAYT Théophile, POUX Albin |

| Farines

et graines : |

DAYT

Théophile, JEANNIN Cyrille |

| Fil

de fer et clouterie : |

POUX |

| Forge

: |

LIBOZ

J.F |

| Fromage

: |

JEANNIN

Cyrille |

| Gypse

et plâtre : |

BOURGEOIS

père et fils |

| Moulin

et scierie : |

MARTIN,

PAGNIER S. |

| Tanneurs

: |

MUNIER

frères |

|

:

:  :

: