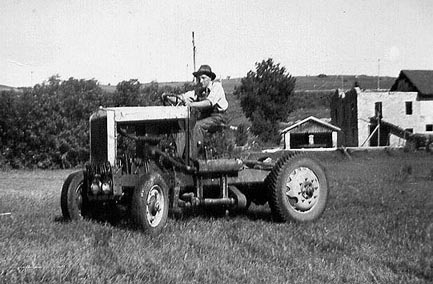

La décennie 1950-1960 constate la rupture entre l'agriculture de nos grands-parents et celles de nos jeunes cousins. La période des restrictions et des cartes d'alimentation est révolue. Il faut produire beaucoup et rapidement. Le tracteur remplace l'animal et les outils des anciens lorsqu'ils ne pourrissent pas au coin des champs rejoignent un musée. En 1907, lorsque les Vionnet arrivent à la Grange du Cernois qui a pris depuis le nom plus joli de "ferme de Morillon", ils vivent comme les autres cultivateurs, des produits de leur terre. Les légumes sont tirés du jardin, la viande du clapier et du poulailler. Le pain, les bolons, le picotin des chevaux, viennent du blé, de l'orge, du seigle et de l'avoine semés et récoltés sur la ferme. Le chanvre et le lin ne sont plus cultivés mais on trouve encore dans tous les greniers, des rouets et des métiers à tisser prêts à resservir. Les foins avaient duré deux mois, juin et juillet. Statistiquement, un faucheur abattait par jour, un journal, c'est à dire 33 ares et 33 centiares. Après lui, il fallait étendre les andains, retourner, encucher, enrouler, et bien entendu râteler avant de charger puis de décharger, sans oublier de rentrer pour traire. Tous étaient bien heureux si le labeur était fini pour la fête (Sainte Marguerite, fin juillet à la Chaux des Crotenay, Saint Pierre début août à Foncine le bas). L'arrivée vers 1820 de la faucheuse à traction animale permit de faucher plus de 2 journaux à l'heure, mais alors il fallait compter avec les tavins (taons ou borgnes) qui dès que le soleil était haut, s'attaquaient en groupes aux animaux comme aux hommes.

Dès la fête passée, on équipait la faux d'un châssis léger en bois, on surveillait la maturation du blé, on observait la lune, pour ne pas manquer les quelques journées de beau temps nécessaires et les faucheurs repartaient. Derrière eux les femmes rassemblaient la récolte en javelles puis en gerbes que les hommes liaient, soit avec des baguettes de coudrier très souples, soit avec des bouts de fil de fer. Il fallait autant d'expérience pour tordre le bois que pour manier la lieuse qui n'était qu'une aiguille de 50 centimètres légèrement courbée. Une fois séchée, la moisson était rentrée au grenier où elle attendait la mauvaise saison qui contraignait les cultivateurs aux travaux d'intérieur. Cela se passait en général après la foire de la Saint André (Octobre) à l'occasion de laquelle tous les Vionnet se retrouvaient chez leur soeur à la Chaux des Crotenay. Alors il fallait séparer le grain de la paille et le décortiquer. Pour cela on devait battre, c'est à dire frapper les épis pour les faire éclater. A leur arrivée à Morillon, les Vionnet utilisaient pour cela, comme beaucoup, le fléau, bien nommé, outils formé d'un manche et d'un battoir en bois reliés par des courroies. La moisson était alors étendue sur l'aire de la grange et les hommes la frappaient durant des heures. Puis ils rangeaient la paille et jetaient ce qui restait au sol dans un panier en osier large et évasé (van) qu'ils secouaient. Ce travail devait se faire à l'extérieur en profitant d'un vent léger. Le grain lourd, retombait dans le van. La pousse, plus légère s'envolait. Plus tard on utilisa le vanoir. A l'aide d'une manivelle on actionnait à la fois un tapis sur lequel le grain était trié et des pales qui en tournant, créaient la ventilation chassant la pousse. Quelques années plus tard, les fils Vionnet trouvèrent une batteuse. Cette machine remplaçait le fléau et le van. Elle était actionnée par un chemin de fer. C'était un tablier fait de planches articulées et tournant autour de deux poulies distantes de quelques mètres et inclinées à 10 ou 15°. Un boeuf était poussé sur ce tablier et "invité" à marcher . Son poids le ramenait inévitablement vers le bas, le tablier tournait, une courroie transmettait le mouvement à la batteuse et le battage se faisait tout seul !

Les fils Vionnet étaient fiers de leur découverte. Ils voulurent montrer leur supériorité à leurs cousins restés à Chapelle des bois et y emmenèrent leur acquisition. Hélas, la neige les surpris en route. Ils durent rentrer à Morillon sans elle et reprendre les fléaux encore une fois. Vers 1920 la commune d'Entre deux Monts acheta une "vraie" batteuse, plus grosse et plus rapide que celle des Vionnet. C'était une Vandoeuvre. A l'origine elle était tractée par une locomobile à vapeur qui fournissait aussi l'énergie à la batteuse. On la déplaçait de ferme en ferme, d'abord dans le village, puis dans les villages voisins. Elle était amenée, entre autres, à Foncine le bas. Le responsable en était Jules Guyon, maire d'Entre deux Monts. Le cérémonial était toujours le même. Le cortège comprenait, derrière la locomobile, la batteuse, et deux remorques, l'une portant les outils de fonctionnement et de dépannage, l'autre les bidons d'huile. Les chemins d'accès n'étaient pas faciles et il y avait souvent des surprises. A Foncine le bas surtout, où les fermes isolées étaient nombreuses. L'accès à la grange à l'Olive, aux Douanets, où on n'accédait pas encore par le pont du tram ou même chez Daclin, ont laissé des souvenirs dont on a ri longtemps. Le mauvais temps et la neige ne facilitaient pas ce travail.

Une fois sur place, il fallait installer l'ensemble, rentrer la batteuse dans la grange, la caler, car ses freins étaient rudimentaires et les sols des granges, parfois en terre battue, très peu stables, caler aussi la locomobile à la bonne place, la graisser, tendre les courroies, la chauffer et l'essayer. Puis il fallait aller boire le café que la patronne avait préparé, y ajouter une petite goutte, et mettre chacun à sa place. Les plus jeunes allaient sur le grenier d'où ils devaient porter ou jeter les gerbes aux engreneurs. Les engreneurs, deux spécialistes qui s'installaient sur des planches fixées sur le coté. Le premier ouvrait les gerbes en coupant les liens s'ils étaient en bois, en les dénouant s'ils étaient en fer. Puis il les passait à son collègue qui avait la tache délicate de devoir étaler les gerbes ouvertes sur le tablier et d'engager les épis dans la gueule de la machine où tournaient les rouleaux, le tout délicatement et régulièrement pour ne pas risquer la panne, prudemment également pour ne pas se faire arracher une main. Les plus solides étaient derrière la machine, là où arrivait la paille, la pousse et surtout la poussière. Ils devaient surtout évacuer la paille qui devait retrouver une place au grenier. Le patron, c'était normal, se tenait à l'opposé des engreneurs et surveillait l'arrivée du grain qui tombait dans des sacs. Hormis le responsable, les participants étaient des cultivateurs voisins qui venaient donner un coup de main qui devait leur être rendu lorsque leur tour de batteuse arrivait. Les femmes avaient aussi beaucoup de travail. A elles incombait la charge des repas, celui de midi était en général rapide, celui du soir pouvait ressembler à la troisième mi-temps d'un match de rugby. La patronne se faisait souvent aider par des voisines. |