Les pignards |

voir également : La journée des Pignards Texte tiré de l'almanach "Le petit Comtois" de 1941 Une autre industrie nomade du pays est celle des peigneurs de chanvre, plus connue en Franche-Comté sous le nom de "pignards" ou "foirloux" (1). Cultivateurs pendant neuf mois de l'année, leur blé ou leur orge une fois récoltés et battus, et le chanvre et le lin une fois "nézis" (rouïs) dans les pays qu'ils se proposent d'exploiter, les "pignards" quittent leurs montagnes et s'en vont d'un trait jusqu'au loin, au fond de la Lorraine ou de la Champagne, d'où, de village en village, de métairie en métairie, ils se rapprochent peu à peu de leur point de départ en travaillant partout où de l'ouvrage s'offre à eux.

Ils partent vers la fin de septembre et reviennent presque invariablement pour les fêtes de Noël. Ils portent sur le dos comme le sac du fantassin, une "baule" ("baulo", "balle"), caisse en bois dans laquelle se trouve un "ssri" ("sli", "clé", "celésotte"), sorte de peigne, de carde, composée de dents d'acier pyramidales, très pointues, de dix centimètres de haut, disposées en rectangle, serrées les unes contre les autres et un quinconce à l'intérieur; elles sont solidaires d'une épaisse plaque de fer pouvant être ajustée sur un billot de bois juché sur un trépied. Deux peignes sont nécessaires : le gros et le fin. Chaque équipe de pignards était formée de deux ouvriers, le dégrossisseurs et le raffineur, qui s'adjoignaient un "mousse" surnommé le "petit mari". Aussitôt que les pignards étaient annoncés, les enfants se précipitaient à leur rencontre, formaient le cercle à distance respectueuse pour ne point recevoir de horions, lançaient maints quolibets et entonnaient à qui mieux mieux ce refrain :

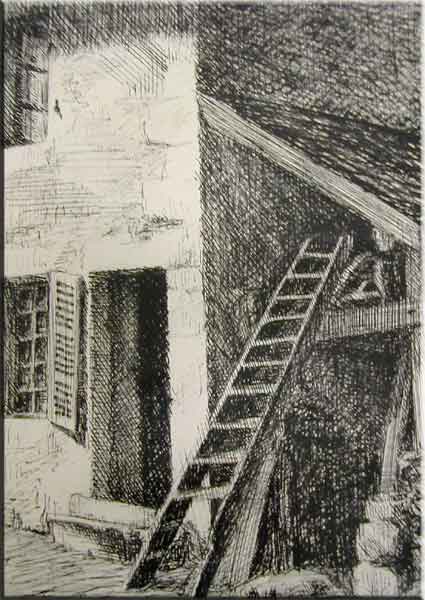

Chaque membre de l'équipe recevait donc son lazzi. Accueillis de telle sorte par ces plaisanteries moqueuses, les pignards semblaient se fâcher, pourchassaient les gamins qui recommençaient de plus belle, encouragés par l'insuccès de la poursuite. Certaines équipes étaient mieux reçues; c'étaient celles qui l'année précédente, pour se ménager les bonnes grâces de la clientèle, avaient eu soin en quittant, de distribuer à profusion aux jeunes filles des peignes, des cache-aiguilles, et aux garçons des bibelots de Saint-Claude, articles de peu de valeur, ou qui encore avaient taillé pour leurs hôtes divers objets dans du buis, pendant les longues soirées d'hiver. Seuls étaient assurés de retrouver leur accueil et du travail ceux qui avaient été prodigues de largesses et connaissaient parfaitement l'art de préparer la belle "oeuvre" et les bonnes "étoupes". Aussitôt arrivés dans une ferme, les pignards s'installaient dans les écuries vides, les vieilles "cheminées" (chambres de débarras) voire même dans les remises, sous des hangars ouverts à tous les vents. Ils fixaient leurs peignes aux crèches des animaux, contre des poutres, sur des billots à trois pieds et le travail commençait. Le chanvre et le lin avaient tout d'abord été "nézis" , "naizis" (rouï) dans un rouissoir ou routoir. Le rouissage est une opération que l'on fait subir au chanvre et au lin pour faciliter la séparation de l'écorce ligneuse d'avec la tige. Le chanvre était ensuite teillé ou tillé, c'est à dire que sa tige était séparée de la teille ou tille, autrement dit de son écorce, avec la main, quelquefois au moyen d'une "broie" ou "brisoir" (en patois : "broquouere"), instrument composé de trois lames de bois parallèles et fixes, dans les deux intervalles desquelles s'enfonçaient, en tournant autour d'un pivot à la manière d'une fausse équerre ou de ciseaux, deux autres lames en bois. La broie était manoeuvrée à l'aide d'une poignée tournée. On enlevait ainsi le plus gros de la tige du chanvre et du lin. Pour celui-ci on se servait plutôt de la "macque" ou "machacoire" (en patois : "maqueuses", "macreuse"), deux poutres cannelées entrant l'une dans l'autre. Le lin était mis au four chauffé modérément; puis, quand il "brezillait", c'est à dire crépitait comme du sel jeté sur la braise, on le prenait par petites poignées pour le passer à la macque. Le "menevé" de chanvre (paquet qu'on peut embrasser dans les deux mains), teillé pendant les premières soirées de l'hiver, est saisi par le dégrossisseur et, comme une queue de cheval, lancé plusieurs fois de suite avec force sur le peigne; retiré, il laisse chaque fois un résidu de filasse grossière nommée "étoupes". Le second ouvrier, le raffineur, opérant de même, obtient une filasse plus fine, plus belle plus soyeuse, la plus belle "œuvre" qui, tordue, forme une poupée d'oeuvre, le "coutchon" ou encore "apettie"; le paquet d'étoupes se nomme l'"ateupon". Il ressemble assez à un bébé emmailloté. Dans les soirées d'hiver, les femmes étaient occupées à faire tourner les rouets, à filer l'oeuvre et les étoupes. Que de temps consacré à cette besogne ! Mais c'était si bon d'avoir une provision de beau linge de ménage ! La tâche des fileurs achevée, on remettait au tisserand d'un village voisin les "rietes" ou "roillies" (paquets de fil) qu'on avait bien soin de peser. Mais on avait beau peser, les tisserands étaient si voleurs !

Étonnons-nous après cela que nos ancêtres aient été si fiers de leur beau linge, de leur fin nappage, de leurs serviettes ouvragées et de leurs armoires où les chemises en toile d'oeuvre et les draps étaient empilés et bien rangés. C'était leur luxe. Les jeunes filles n'oubliaient point de suspendre au plafond de leur cuisine le plus grand nombre de "coutchons" de filasse, d'oeuvre ou d'étoupes, pour attirer les galants par la perspective d'un formidable trousseau; l'oeuvre filée après le passage des pignards donnait d'énormes paquets de fil qui eux aussi, prenaient place au plafond des chambres (2). Les résidus que retenaient les peignes ou cardes étaient les étoupes. On les donnait aux apprentis fileuses; elles en faisaient du fil grossier avec lequel on confectionnait les étoffes communes qui devenaient des sacs, des torchons, les "fleuriers", "cheuries" (charrier en français : drap dont on tapisse le cuveau où se fait la lessive et au fond duquel on met les cendres, la "charrée"), des pantalons, des tricots pour les moutards. Ces derniers vêtements étaient très chauds et presque inusables, mais fort peu esthétiques. Heureux les mioches qui pouvaient chiper quelques bribes d'étoupes pour s'en faire des perruques, simuler une forte barbe en en collant sous leur nez avec de la poix et en réserver des paquets pour, lors du carnaval, se fabriquer de grotesques déguisements. La malignité comtoise s'est exercée sur les pignards. Toujours sans la poussière, ils buvaient sec et mangeaient comme quatre. Ils n'étaient pas toujours en état de grande propreté, couchant de-ci, de-là, dans les fenils, voire même dans les écuries. De là les locutions : "Manger et boire comme un pignard", "sale comme un pignard". On dit aussi "ils vont comme des pignards", c'est à dire l'un derrière l'autre, à la queue leu leu. Tant que les pignards restent au village, ils ne parlent d'autre langue que le patois de leur pays; mais une fois en campagne, ils se servent entre eux d'une langue à part, ou plutôt d'un argot de métier qu'on nomme la langue "Bellau". Voici quelques-uns de ses mots :

La culture du chanvre est aujourd'hui presque complètement abandonnée dans nos pays; les pignards ont disparus et il ne reste plus que quelques anciens qui se souviennent encore de ces travailleurs nomades et répètent parfois les "racontottes" qu'ils narraient pendant les veillées d'hiver, leur pénible travail achevé.

1) le pays dont les habitants se livrent au peigne du chanvre, s'étend depuis Mijoux, au pied de la Dôle, à l'entrée de la Valserine, jusqu'à la Balme (arrondissement de Nantua), dernier village jurassien au dessus de la plaine bressane. 2) on tenait à l'oeuvre et aux étoupes à ce point que, dans l'abandon de ses biens par donation, on réservait "tant de blé et de lard pour sa pitance, et tant de livres d'oeuvres et autant d'étoupes préparées prêtes à être filées". |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||