| Les Vionnet de Morillon

III à Morillon |

Morillon, dessin de Madame BRAUN

Ce viaduc a une particularité. La face nord (côté Billaude) du pillier central est le point de rencontre des frontières des trois arrondissements du Jura : Lons le saunier, Saint-Claude et Dole.

| Voir également

: 2 septembre 2007, Morillon a cent

ans

Nos VIONNET arrivent à

Morillon à la Saint-Martin 1907. Ils évacuent la Queulette

avant l'hiver. L'expérience de l'année précédente

a suffi. Ils gardent cependant la petite ferme Nicole du Marechet. On

verra que cette ferme sera bien utile pour quelques garçons à

partir de novembre.

Pour Joseph et pour Marie-Céleste, Morillon c'est la dernière étape. Joseph y vivra 13 ans avant d'être tué par un automobiliste sur la R.N 5 le 5 février 1921. Marie-Céleste le rejoindra au cimetière de la Chaux des Crotenay le 31 décembre 1925. Après le décès de Joseph, maître PARIS, notaire à Foncine le bas, procède à l'inventaire obligatoire en pareil cas. Voici, extraite de cet inventaire la liste des chevaux, vaches, génisses et veaux que possédaient alors les VIONNET.

Pour leurs enfants, Morillon c'est l'endroit où ils ont grandi, où ils ont passé leur jeunesse, où ils se sont mariés et leur point de départ vers la grande aventure de la vie familiale. Depuis 1907 Morillon est resté VIONNET. Après Joseph, ce sont César et Marcel, puis Henry qui le loueront aux GUERILLOT. henry l'achètera en 1954 et le cédera à son fils André qui l'exploite actuellement. Peut-être faut-il préciser qu'en 1907 le domaine que l'on appelle maintenant Morillon s'appelait le Cernoir (probablement une contraction de Cernois noir). Un cernois ou une cernée, c'est une clairière résultant d'un défrichement, et Morillon est bien un cernois, qui de surcroît mérite bien le qualificatif de noir, entouré qu'il est de toutes parts de sapins. Mais dire "je suis du cernoir" ne sonne pas bien. Les fils VIONNET ont un beau-frère qui lui, est bien de Morillon. Le mot est plus joli. Ils vont si bien faire, que le terme de Morillon sera bientôt réservé à leur ferme. Quand au véritable Morillon qui porte ce nom depuis six ou sept siècles, il sera débaptisé. Il y existe une caserne de douaniers. Pour ceux qui ont fait la guerre dans l'artillerie ou dans la cavalerie, une caserne c'est un quartier. C'est ainsi donc que le Cernoir deviendra Morillon et que le véritable Morillon deviendra le Quartier.

L'ex-Morillon est sans doute bien antérieur au Cernoir. En tout cas il a eu avant la révolution une certaine célébrité. IL se trouvait en effet au point de rencontre de trois autorités. A l'est de la Lemme, la baronnie de la Chaux des Crotenay, entre la rive gauche de la Lemme et la rive droite du Dombief, les moines de l'Abbaye en Grandvaux, entre la rive gauche du Dombief et la rive gauche de la Lemme, les chartreux de Bonlieu. Et entre ces deux derniers, il y a six siècles de procédure et de "guérilla". On se vole bêtes et bois, on s'étripe pour chaque chute de la rivière qui permet d'installer clouteries, martinets et moulins.

L'ex-Morillon est aussi un carrefour routier important. Le chemin de Salins à Genève passe alors par la vie de la Serre et il y a un péage. Selon le docteur Chambelland, Morillon est la "Calma Morellis", c'est à dire La Chaux des Morel. Une Chaux est une clairière naturelle (et non pas créée par défrichement comme un cernois); c'est bien le cas ici. Quand aux MOREL, on sait qu'ils sont venus à Morillon en 1532 en même temps que les ETIEVANT pour faire fonctionner les clouteries et martinets voulus par les chartreux de Bonlieu. Mais le nom de Morillon est antérieur à 1532. Peut-être est-il lié à d'autres MOREL qui seraient venus ici avant. Malgré cela, nous ferons comme si la ferme où arrivent les VIONNET en 1907, se nommait "MORILLON" à partir de cette date.

Intérieur de la ferme de Morillon, dessin de Madame BRAUN Rappelons aussi qu'en 1920 une autorité qui n'était pas encore l'EDF avait envisagé d'aménager le cours de la Lemme en créant deux barrages, l'un au Pont de Lemme, l'autre au dessus du Pont de la Chaux avec trois usines : à Morillon, à Cornu et à la Billaude. On aurait ainsi produit 30 millions de KWH pour une dépense de 15 millions de francs, ce qui aurait amené le coût du KWH à 7,5 centimes (de l'époque évidement). Ce projet n'eut pas de suite. Heureusement pour les VIONNET et pour les pêcheurs, même si la Lemme (qui prend sa source à la Fontaine du cul et que l'on nommait alors L'Aime) ne sert plus de baromètre et ne nourrit plus guère d'écrevisses.

Entre le Quartier et Morillon, dans un rocher bordant la route et la rivière, il y a une croix en bronze et une vierge. La croix a été tordue vers 1920, ce qui valu à un jeune du pays quelques jours de prison, quand à la vierge, elle avait été placée là pour demander la pluie. La légende dit qu'en 1871, elle tourna le dos à la route au passage des prussiens. Morillon c'est une grosse ferme carrée, solidement bâtie au bord de la route nationale N°5, au milieu d'une clairière de 15 hectares environ. Tout autour des bois de sapins et de foyards. Deux taches plus claires au milieu de cette ceinture sombre : le viaduc du PLM sur lequel passe depuis juillet 1890 le train Andelot-La Cluse; en face les derniers rochers du Rachet. De l'autre coté de la route, le canal de dérivation qui évacue l'eau qui fait tourner la scierie située 800 mètres en amont, puis la Lemme qui à cet endroit est relativement tranquille. Deux ponts donnent passage à un chemin conduisant à Côte Coulon et au Champ Liguette. Pas de voisins. Le plus proche est le café BILLOT et la scierie. Plus loin le Quartier et la Chèvre, deux hameaux; plus loin encore le Pont de la Chaux et le village d'Entre deux Monts. Plus près mais cachés dans les bois, deux maisonnettes où logent des gardes-barrières du PLM, de part et d'autre du viaduc aux lieux-dits la Culotte et sous Saint-Claude. On y accède par des sentiers peu faciles.

Le bâtiment est solide et important. En 1907 il n'y a pas l'eau, la rivière et le canal suffisent pour le bétail et la toilette. Pour la cuisine il y a l'eau de pluie. A défaut les enfants sont là pour aller à la fontaine publique devant chez BILLOT.

Ce n'est qu'en 1911 que les propriétaires accepteront d'amener l'eau courante dans la cour. Cette eau vient d'une source jamais tarie captée à la Culotte. Elle est recueillie dans un bassin creusé dans un tronc de sapin par Julien. Le domaine est l'une des nombreuses propriétés des GUERILLOT descendants des derniers seigneurs de la Chaux. C'est Henry ROBERT époux de Marie GUERILLOT, demeurant à Domblans qui le gère. Le bail sera signé le 25 mars 1908. Les ROBERT se réservent deux pièces à l'étage. On ignore le montant du fermage en 1908. En 1921 il sera de 1400 francs par an (pour les pâtures de la Queulette et de la Cernée il sera la même année de 1600 francs). En 1907 la famille VIONNET compte onze enfants : Julien vient de partir au régiment (44 R.I à Lons le Saunier). A vrai dire, depuis plusieurs années il travaille hors de la famille. Il s'imagine que le père a plus confiance en César qu'en lui et il s'en va. César a 19 ans. Il sera dispensé de service militaire ce qui renforcera encore sa position au sein de la famille. Il deviendra le "Ksar".

Alice, Alcide et Cécile ont respectivement 16, 14 et 12 ans. Il y a du travail à la ferme pour les deux premiers. Cécile qui a rendu ses livres à l'école du Lac des Rouges Truites à Pâques 1907, est "envoyée bergère" chez sa tante Léonie BAILLY-BAZIN à la Combe de Morbier. Henry, Pierre et Marcel ont 11, 9 et 8 ans. Ils doivent retourner à l'école.

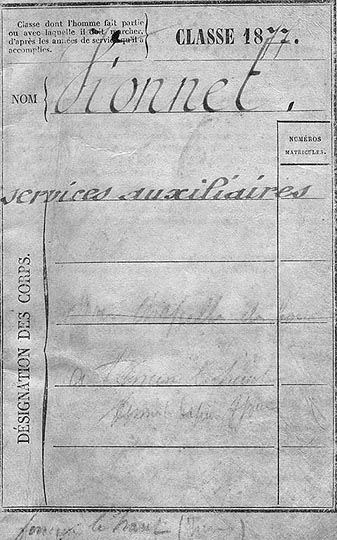

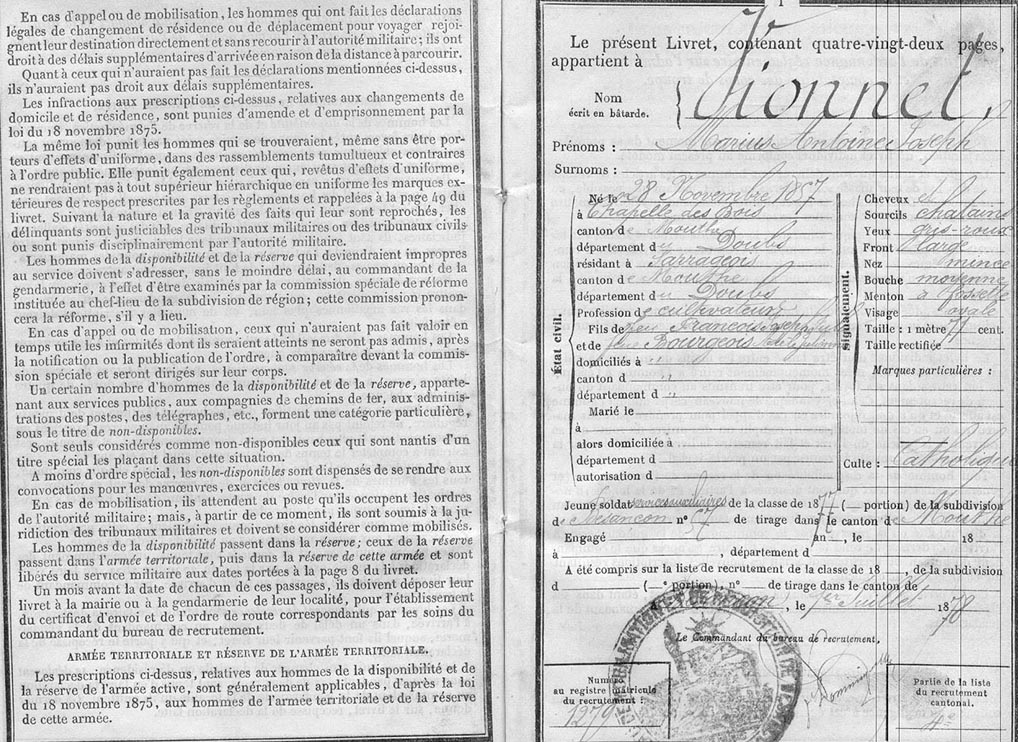

Le père refuse de les envoyer à Entre-deux-Monts où l'école est mixte. Le directeur de l'école de garçons de la Chaux ne veut pas d'eux. Alors il les renvoie au Lac des Rouges Truites. Ils feront chaque jour le trajet aller-retour Morillon- Le Lac, ce qui même à l'époque était beaucoup; mais comme disait Henry, ils n'avaient pas mis longtemps à connaître les raccourcis. Finalement, lorsque la neige arrivera, ils coucheront à la ferme Nicole du Maréchet et ne reviendront à Morillon que le samedi soir et le mercredi soir. A Pâques 1908, ils rendront leurs livres à l'école du Lac et en octobre 1908 ils iront à Entre-deux-Monts. Marguerite ira à l'école des filles de la Chaux en octobre 1908, Jeanne l'accompagnera à partir de 1910. Elles passeront par le Pont de la Chaux. Pas question, on s'en doute, pour les garçons au moins, de prendre pension à midi. Un peu de pain, quelques pommes de terre cuites à l'eau, un morceau de serra, emportés dans la musette, suffisent. Longtemps les VIONNET seront considérés comme des rattraits. On ne se fait pas admettre facilement dans un village jurassien; et cela d'autant plus, que ces immigrés n'ont semble-t'il pas fait beaucoup d'efforts, au début, pour s'intégrer. Ils sont en effet trop fiers, eux qui viennent du Haut pour se mettre au niveau des "catouillers" ou même des "chauliers". Dès 1908, Joseph doit faire un procès à la commune de la Chaux pour obtenir sa part d'affouage, et il le gagne. Voici qui donnera une idée de l'orgueil des jeunes VIONNET : à l'école ils se vantent d'être de Chapelle, ou plutôt de la Queulette. Peut-être parceque leurs camarades se moquaient d'eux, Pierre voulut leur prouver. Il emmena un jour Marcel GIRARDOT à la Queulette un jour d'école buissonnière. L'aller-retour se fit entre 8 heures et 16 heures. Pierre eut du mal à se retenir de raconter son exploit. Arrivés à Morillon en 1907, les VIONNET ont été des nostalgiques de Chapelle des bois. Parmi les nombreux exemples, citons celui de la Grotte Pierre à Du Bourg. Il s'agit d'une grotte bien connue encore maintenant à la Norbière. Elle a toujours droit à un fléchage destiné aux étrangers passant par là. Pierre à du Bourg était un PAGNIER du Bourg (une branche des PAGNIER BEZET) qui résidait aux Prés Hauts. Appelé à servir dans les armées de la République, il déserta car il était resté royaliste et rejoignit l'armée de Condé. Mais là, l'ennui le prit et il déserta à nouveau pour revenir à Chapelle. A l'entrée du village il se trouva en face de deux gendarmes. Il fut blessé au bras mais réussit néanmoins à terrasser les représentants de l'Etat et à rejoindre sa famille. Puis pour se mettre en sécurité, il se réfugia dans une caborne bien cachée au fond des bois de la Norbière. Il y resta trente ans, vivant de la vente de poix et d'amadou qu'il récoltait et un peu aussi des fruits de la terre. Il vint mourir le 1er janvier 1828 dans une maison de Combe David. Pour les gens de Chapelle il était un héros et donc pour les VIONNET aussi. Dans les rochers du Rachet, le long du chemin qui, par Côte Coulon, conduit de Morillon à l'église de la Chaux, dissimulé sous les épines, il y a une grotte minuscule. Tout naturellement les VIONNET l'ont baptisée "Grotte à Pira du Bou". Ci-dessous, copie du livret militaire de Joseph VIONNET. Joseph VIONNET est classé "service auxiliaire" sans doute parce qu'il est soutien de famille; On remarque que, bien qu'il soit au Nondance, commune de Chapelle des Bois, depuis plusieurs années, il est encore dit "résidant à Sarrageois". Il est donc encore un ratrait. |