Ce chemin était sans doute déjà connu des romains.

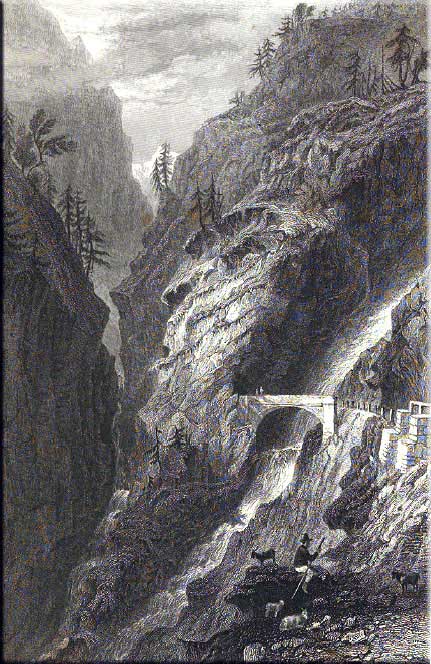

Dès 1470 il a été une route importante entre l’Allemagne, la Suisse et l’Italie et il a rivalisé avec le Saint-Gothard ... Taillé dans les flancs occidentales des roches, sur une largeur de trois à quatre pieds. puis passant par un pont sur la rive opposée ... Il se dirigeait à travers une gorge effroyable par les abîmes profonds et les rochers surplombants, desquels se détachaient souvent de gros quartiers et se précipitaient d’énormes avalanches. Il fut appelé à juste titre la VIA MALA.

Dans les années 1738-1739 on le consolida en jetant deux nouveaux ponts de pierre à travers le gouffre. Il fallut descendre dans l’abîme et y affermir des troncs d’arbres d’une longueur extraordinaire pour poser l’échafaudage de la voûte et pour assujetir celle-ci des deux côtés.

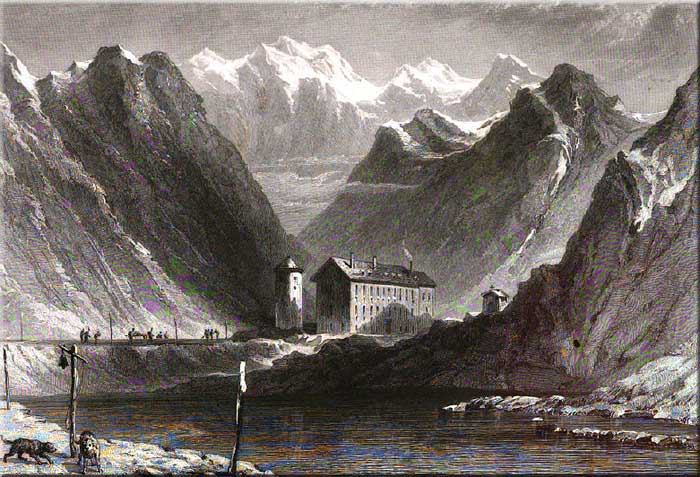

Le premier pont, qui se trouve à 2622 pieds au dessus de la mer, dirige la route de la paroi gauche sur la droite. A quelques centaines de pas de là, elle atteint après avoir traversé un trou pratiqué dans le roc, le second pont où elle se replie de nouveau sur la gauche, puis elle gagne par un troisième pont, la rive droite du Rhin.

Ces trois ponts rendent la route infiniment plus sûre qu’elle n’était autrefois. Elle n’est point dangereuse du tout maintenant pendant l’été, et les avalanches ne sont à craindre que dans les hivers. L’abîme resserré dans lequel les flots écumés du Rhin sont à peine visibles à une profondeur de 129 pieds sous le premier pont, de 399 sous le second et 160 sous le troisième. Brisés par les tempêtes fréquentes, par la foudre et par les avalanches et couverts de pins énormes, les rochers s’étendent jusqu’à une profondeur de cinquante à quatre vingt toises vers le bas et au dessus des montagnes à une hauteur de six à huit milles pieds.

Elever des ponts sur ce ravin était une entreprise dangereuse et très difficile. Pour faciliter la construction des arches, des grands pins coupés et abattus des deux côtés du ravin, et attachés fortement les uns aux autres avec des cordes, furent jetés en travers sur le gouffre et formèrent un échafaudage temporaire pour les ouvriers occupés à cette entreprise hardie.

On a fait sauter les rochers pour lui donner la largeur nécessaire. De quelque côté que se portent les regards, vers le ciel ou vers les précipices, en avant, en arrière ou de côté, partout l’espace est resserré et n’offre nulle issue ... Au fond, le bouillonnement et le mugissement du Rhin courroucé, parviennent à peine à l’oreille de l’observateur.

A cet endroit, un cheval de somme chargé de riz fut enlevé par une avalanche et jeté dans les précipices. Le propriétaire, en faisant sa déposition à Thusis, déclara qu’outre le riz dont la bête était porteur, elle avait aussi été chargée d’une somme d’argent renfermée dans un sac. Malgré le danger et même que l’on crût à l’impossibilité de descendre dans l’abîme, le propriétaire eut la témérité de le tenter. Attaché à des cordes il atteignit à la profondeur de 399 pieds, la surface de l’eau qui était prise dans la glace. Là se servant d’un croc pour la casser, il parvint à se saisir du sac, à le traîner sur le rebord du rocher et à en tirer l’argent qui était enveloppé dans du papier.

Aussitôt qu’il s’en était muni, il donna le signal pour se faire remonter. Cette opération était extrêmement difficile à cause des saillies de rochers qui se croisent en tous sens dans l’abîme. Il fut plus d’une heure suspendu dans l’air et ce n’est qu’au moyen d’une perche qu’il put éviter de se brisé la tête.

|