|

Le Col du Gyps, porte d'Alésia |

Il est beau ce col. Mais ce n’est pas à la nature qu’il doit sa beauté. C’est au maire d’Entre deux Monts. Le général Terrasson, relayé par Jean-Pierre Fumey nous le rappelle :

|

voir également : Alésia selon Max Buchon En 1873, le Col du Gyps a été surcreusé de 5 mètres et le tracé du chemin vicinal numéro 4 qui l’empruntait a été redressé "afin de diminuer les pentes et rampes", et cela après une bataille de 3 ans, car la municipalité de Chaux des Crotenay ne voulait pas payer pour des travaux qui ne l’intéressaient pas, alors que celle d’Entre deux Monts souhaitait améliorer sa liaison avec le bourg de la Chaux. Avant ces travaux, le chemin n’était peut-être qu’une "vie" pour piétons ou mulets, comme la "Vie du Mont" sa voisine que les gamins d’Entre deux Monts prenaient pour aller réciter le catéchisme chez la père Lamblin ou comme la "Vie du Four" que les gars de Fort du Plasne remontaient difficilement après avoir dansé chez la Maria.

Cependant les historiens - nombreux depuis cinquante ans - qui travaillent sur la bataille d’Alésia le citent souvent : "Il est le premier étranglement de la route de Genève, avant la suite des cols de la Savine, du Morbier ,de la Givrine". "Il ouvre l’accès par Entre deux Monts à la route de la Province" (Savoie où César emmène ses légions); "Au Col du Gyps les troupes gauloises occupaient toutes les crêtes" ... Et puis il faut le dire, bien avant Vercingétorix, Alésia était une URBS (latin) , une ville fortifiée importante. Elle était même, disait Diodore de Sicile "le foyer religieux et la métropole de toute la Celtique". L’entrée d’une telle ville devait être soignée. Lorsque Vercingétorix apprend que César, veut rejoindre la Province rapidement et par le chemin le plus court, donc passer par le col de la Savine, avec ses légionnaires, il prépare un piège. Il installe 15 000 cavaliers et 80 000 fantassins, à Alésia, ville déjà occupée par des mandubiens. Avec ce personnel il amène évidemment armes, et provisions de vivres (blé et troupeaux ) ... Ces cavaliers et fantassins sont entrés par les portes du nord. La plupart repartiront par les portes du sud puisqu’ils s’en vont vers Genève par la Grand-vie ou la Vie de la Serre, puis la Savine. Ces trois portes : Les Planches, Morillon et le Col du Gyps, vont donc voir passer beaucoup de monde en cette année 52 avant J.C.

Les premiers partis sont les cavaliers. Après une mêlée acharnée, ils sont pris de panique dans les gorges de la Saine. Les survivants parviennent à rentrer au camp, abandonnant beaucoup de chevaux. Mais là ils tiennent de la place et il faut les nourrir. Vercingétorix décide de les faire sortir rapidement et en silence. Une porte n’a pas encore été bloquée par les romains, ils peuvent partir. Les secours attendus n’arrivent pas. Les réserves de vivres sont épuisées; la solution consistant à nourrir la troupe avec de la chair humaine a été abandonnée. Il faut expulser tous ceux qui sont inaptes au combat, y compris les mandubiens, avec femmes et enfants, qui sont pourtant chez eux. César refuse même de les accepter comme esclaves !!! Que deviennent-ils ? Restent les survivants, gaulois vaincus et romains vainqueurs, qui s’en vont ensemble. Les premiers constituent le butin. César les distribue à ses légionnaires à raison d’un par tête. Combien sont arrivés à Rome? Vercingétorix s’est livré à César, à cheval, paré comme pour le combat. Il jette à ses pieds, sans un mot, son épée, son javelot, et son casque, et il vient à Rome avec ses hommes devenus esclaves. Il est enfermé dans un cachot où il pourrit , vivant, pendant 6 ans puis y est étranglé. César le rejoindra deux ans plus tard, le 15 mars –44, assassiné à son tour, trahi par le nez de Cléopatre qui s’il eut été plus court aurait changé la face du monde ... Le col du Gyps est un point-mémoire de notre histoire. On pourrait ajouter que cette défaite d’Alésia, qui marque la fin de la Gaule-résistante et le début de la Gaule romaine, a été un bienfait que Vercingétorix ne pouvait prévoir : Le latin des romains est devenu notre français. Ce col est d’accès facile et voit passer durant l’été quelques touristes et surtout les enfants des colonies de vacances voisines. Ne mériterait-il pas qu’on l’enrichisse d’une petite plaque où, après son nom, on pourrait lire : Porte d’Alésia. Paris a sa rue d’Alésia, c’est l’Alésia inventée par Napoléon III. L’autoroute A6 affiche d' énormes pancartes invitant les touristes à visiter Alésia. C’est la même Alésia, aussi fausse que celle de Paris, bien que toujours subventionnée par la cinquième république ! La Chaux des Crotenay a récupéré son Alésia, la véritable. Grâce à Archéo Jura Sites, les ruines de son château sortent de l'oubli. Le Col du Gyps a assisté à la bataille d'Alésia. Il a aussi servi les seigneurs du château. N'a-t-il pas droit, lui aussi, à une petite plaque disant qui il est ?

L’histoire d’Alésia n’est qu’un début. Le col du Gyps, comme ses voisins, verra passer les barbares, les vandales, les goths, les sarrazins et bien d’autres. Notre mémoire peut se contenter des années de gloire des Poupet, mais aussi des sauvageries d’Henri IV puis de Louis XIV, avec son ramassis de bandits, français allemands et suédois, les Shweds qui valaient bien toutes les légions de César. (Cf: "Henri IV un autre visage" et "Château de la Chaux des Crotenay") Puisque l’ on cite plus haut l’origine du français, voici quelques lignes qui peuvent trouver place ici : 1) En 2010, la presse et la télévision ont porté Henri IV aux nues. On a rappelé à cette occasion qu’il avait fait pendre le capitaine Morel, mais qu’il avait apprécié le vin d’Arbois. On a aussi lu que sa décision de conquérir la Comté venait de son principe : "à l’Espagne ceux qui parlent l'espagnol; mais à la France ceux qui parlent français". Jules César, et seize siècles plus tard Henri IV, ont donc permis à notre pays de devenir français.

2) Il y a GYPS et GIT; ce ne sont pas les mêmes. Il y a des Gits, dans le Risoux. Aux Planches et à Foncine le Haut ce sont des "Sur les Gits". A Entre deux Monts notre "Col du Gyps" et la "Grange sur le Gyps". A Foncine le Bas, il y a une "gypserie". A Syam c’est "Gyps" ou "Git" selon l’auteur. Cassini écrit " LEGY", mais on peut le lui pardonner. La Gypserie de Foncine le Bas était jusqu’à la fin du 19ème siècle une petite usine, actionnée par l’eau du Galaveau et travaillant le gyps tiré d’une mine voisine. Y avait-il un lien entre le gyps d’Entre deux Monts et la gypserie de Foncine le bas ? La "Grange sur le Gyps", maintenant invisible, était un carrefour important. S’y croisaient les chemins conduisant :

|

La Chaux des Crotenay, aussi, laissait dormir les ruines de son château. Et puis la victoire d’Alésia a donné des idées à certains qui voudraient bien le sortir de l’oubli. Une association a été crée dans ce but.

Je lis une page que m’a gentiment communiquée Jean-Pierre Fumey, dont voici quelques lignes : "C’est un château oublié, impressionnant, possédant plusieurs tours, plusieurs enceintes; plusieurs ponts-levis et des douves. Il est différent du château classique du XIIème siècle au plan plus resserré. Dans sa partie noble on peut trouver l’escalier du donjon datant du XIVème – XV ème qui devait donner accès à un souterrain rejoignant l’église. Pour mieux contrôler le passage passant par le col du Gyps, il a du être modernisé et adapté à l’artillerie au XIVème. Ils ont du en voir du monde ce château et ce col ! On connaît l’histoire du Château grâce au docteur Chambellan et à Jean Baptiste Munier; souhaitons que ses ruines réhabilitées n'ignorent pas le Col du Gyps dont il est inséparable. Il faut aussi se souvenir que, 1700 ans après Jules César, les schweds (suédois, en réalité des allemands) de Bernard de Saxe-Weimar payés par Richelieu, sont passés par là et n'avaient rien à envier en sauvagerie aux légionnaires romains. Ils ont incendié les villages, écrasé, pendu, martyrisé, ceux que la peste noire avait épargnés, ne laissant derrière eux que famine et désolation. Dès lors Louis XIV pouvait faire bâtir un monument porte Saint-Martin pour célébrer sa double victoire sur les Francs-Comtois et en même temps faire détruire les châteaux dont celui de la Chaux des Crotenay.

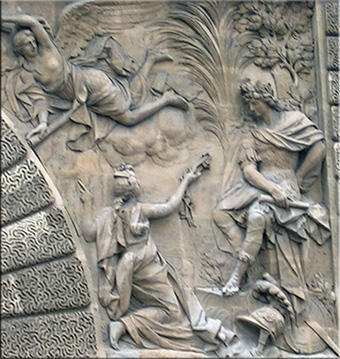

L'arc de triomphe de la Porte Saint-Martin à Paris, a été érigé en 1674 par l'architecte Pierre Bullet, à la gloire du Roi Soleil. Il célèbre la conquête de la Franche-Comté. Son fronton comporte la citation latine suivante : "Ludovico Magno Vesontione Sequanisque bis captis et fractis".

"Besançon et les Comtois deux fois combattus et brisés" Longtemps Les comtois refusèrent de passer sous cet arc, sauf en cas de besoin urgent. |