La Contrebande |

|

|

|

| L'abbé Bourgeois, dans ses "Recherches sur Chapelle des bois" (1894), consacre tout un chapitre à la contrebande des marchandises. Il est vrai que ce village est à la frontière Suisse. Mais, même si c'est à un degré moindre, les villages des Foncines ont eu leurs contrebandiers. Voici quelques extraits de son livre : A Chapelle, durant les années de la Révolution et de l'Empire, presque tous les hommes valides étaient contrebandiers, soit à titre personnel soit le plus souvent pour le compte d'autres individus qui les engageaient comme porteurs. Ils choisissaient les nuits les plus noires, les sentiers ou chemins les plus inconnus, les temps les plus affreux. J'ai vu, écrit-il, de vieux habits de drap dont ils se servaient et étaient tout râpés à l'endroit des bretelles qui soutenaient leurs ballots. Et plus loin, en 1878, Auguste Griffond se noya dans la Seinette. On ne retira son cadavre qu'un mois après, il portait encore derrière son dos le ballot de contrebande. On conduisait des cuves, des seaux à double fond, des billes de bois savamment creusées et remplies de marchandises, tels que des étoffes, des châles, des tabacs, etc ... Un jour une de ces billes de sapin fut glissée par les gît du Risoux, se fendit en deux et éparpilla dans les rochers les divers objets dont elle était pleine. Heureusement les douaniers n'étaient pas là. Emmanuel Michel, ayant été pris à la contrebande, après avoir été blessé par balle d'un douanier, fut envoyé aux galères. Valentin Cordier reçut un jour d'un douanier un coup de canon de fusil sur le poignet et resta estropié le reste de sa vie.

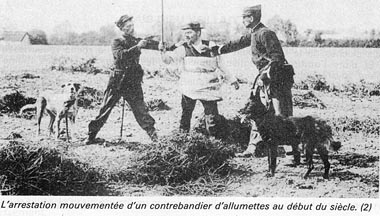

Car la contrebande attire évidemment les douaniers. Il y avait une caserne de 15 douaniers à Foncine le bas; et en 1940 on voyait encore sur le chemin des Serrettes une baraque en bois d'où ils surveillaient la nuit les contrevenants. De même à Morillon, au hameau du Quartier où deux frères Guyon ont travaillé dans les années 1830. Avant 1914 l'impôt sur les allumettes était énorme. Certains en fabriquaient avec des bâtonnets de bois, du phosphore et du souffre. Beaucoup les achetaient à des contrebandiers qui les importaient de Suisse. Ceux-ci avaient dressé des chiens pour les aider. Ces chiens étaient habillés d'une sorte de gilet capitonné à l'intérieur par des vessies de porc imperméables dans lesquelles ils plaçaient leur marchandise. A Chapelle, trois frères Bourgeois-Damien, oncles de Joseph Vionnet, Clovis, Alcide et Alphonse, un peu horlogers et beaucoup contrebandiers, se sont expatriés vers 1870 parce que, disait Séraphin Bourgeois, ils étaient trop surveillés. Les trois sont partis vendre des horloges, l'un à Avallon, un autre à Damprichard et le troisième à Pertuis où il épousa la fille d'un bijoutier et où il est mort. C'est chez lui que beaucoup des enfants de Joseph Vionnet sont allés faire leur voyage de noces. Ils en rapportaient chacun une douzaine de petites cuillères à dessert en argent. Le "métier" de contrebandier a bien évolué depuis cette époque. Comparés à leurs successeurs, ceux de 1850 étaient des "durs" ! voir aussi l'apprentissage d'un contrebandier Extraits du livre d'André Besson, "Contrebandiers et Gabelous"

Aux alentours des années 1900 en bordure de la frontière Franco-Suisse se déroula une contrebande originale portant sur les veaux. A cette époque le change était à l'avantage de la monnaie française puisque zéro franc soixante quinze centimes donnait un franc suisse et dix centimes. Il était profitable d'acheter outre-Jura des animaux, porcs, moutons, et veaux, pour les revendre en France. Comme la crise sévissait dans l'artisanat horloger, beaucoup de frontaliers des deux pays se lancèrent dans ce trafic pour améliorer un peu leurs revenus. Cette bricotte vivante n'était pas aussi facile à transporter que le tabac, les allumettes ou les étoffes. Seuls les solides gaillards pouvaient se lancer dans l'aventure, car les points de passage accessibles étaient étroitement surveillés par les gabelous.

Il fallait emprunter des itinéraires périlleux, jugés impraticables pour ce genre d'exercice. Les jeunes de la région se rendaient donc dans les hameaux des Franches Montagnes en Suisse. Ils y achetaient les animaux qu'ils amenaient le plus près possible de la frontière. La nuit suivante, après avoir franchi le Doubs en barque ou à gué, selon la saison, les épaules lestées d'un veau ou d'un mouton auquel ils avaient lié les pattes et le museau, ils attaquaient côté français l'escalade des hautes falaises plongeant à pic dans la rivière. Cette ascension nocturne s'effectuait en un lieu qui porte depuis cette époque un nom sinistre : "Les échelles de la mort".

Ces fameuses échelles étaient composées de longues perches de bois dressées contre la muraille verticale, et de rondins fichés dans les anfractuosités du rocher. Cette installation rudimentaire permettait de remonter du fond des gorges jusqu'au plateau. Encordés à deux ou trois comme des alpinistes, les passeurs gravissaient lentement les 88 échelons plantés dans la paroi. L'hiver, lorsque la nuit était noire et venteuse, et que le bruit du torrent grondait au fond du gouffre, cette expédition paraissait si périlleuse qu'aucun douanier ne l'eut jamais considérée comme réalisable. Dans ce décor sinistre, les contrebandiers opéraient donc sans crainte d'une mauvaise rencontre. Une nuit hélas ! l'un des barreaux de l'échelle de fortune se rompit et deux hommes furent entraînés vers l'abîme. Quelques jours après , on retrouva au pied des falaises leurs corps mutilés, ils avaient encore chacun un veau ficelé sur les épaules.

Par André Besson (texte extrait du "Jura Français n° 202 de juin 1989) voir également l'extrait du livre de Marguerite Reynier : "Au bon vieux temps" Au cours de sa longue et aventureuse histoire, la contrebande ne se pratiqua pas uniquement sur des marchandises de très grande valeur, mais également sur tous les produits frappés d'un impôt indirect. C'est ainsi que les allumettes, si indispensables à la vie quotidienne, n'avaient pas manqué d'attirer l'attention d'un ministre des Finances qui en octroya le monopole de fabrication et de vente à l'Etat, par une loi en date du 2 août 1872. Selon un processus hélas ! bien connu en France, le taux de l'impôt sur les allumettes n'allait pas cesser de croître et de rapporter au gouvernement des sommes considérables. Le rendement de cette taxation atteignit trente millions de francs-or dans les années qui précédèrent la guerre 14-18.

En bordure de toutes les frontières du Nord et de l'Est, une masse de gagne-petit de la fraude se lancèrent dans la contrebande des allumettes en allant acheter les produits nécessaires à leur fabrication clandestine dans les pays riverains. L'état tenta de réprimer sévèrement ces importations illicites par la loi du 28 janvier 1875 qui stipulait : "Tous ceux qui seront trouvés vendant en fraude des allumettes à leur domicile ou qui en colporteront, qu'ils soient ou non surpris à les vendre, seront arrêtés, constitués prisonniers et condamnés à une amende de trois cents mille francs indépendamment de la confiscation des allumettes saisies, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport." Cependant, malgré la vigilance des gabelous de la douane et des contributions indirectes, la contrebande se développa dans les villes et les campagnes, alimentée par des pauvres diables à l'activité professionnelle précaire, qui trouvèrent dans cette "brecotte" un moyen d'ajouter un complément à leurs modestes revenus.

Un artisanat clandestin Jusqu'à la guerre de 1914-1918, dans les départements comtois situés en bordure de la frontière franco-suisse, si on ne fuma presque exclusivement que du tabac importé frauduleusement d'Helvétie, on peut ajouter aussi qu'on n'y brûla que des allumettes ne sortant pas des entrepots de la Régie. Celles produites par les manufactures de l'Etat coûtaient d'ailleurs si cher et étaient de si mauvaise qualité qu'elles incitaient d'emblée à la fraude.

Dans le Jura, les habitants de plusieurs village de la 'Petite Montagne", Gigny, Charnay, Loisia, s'étaient spécialisés dans ce trafic. Chaque année, à la fin de l'automne, des gars solides partaient à pied à Genève, en empruntant des itinéraires soigneusement étudiés, par le Crêt de Chalam ou le grand Crédo. Ils rentraient quelques jours après en portant sur les épaules un sac rempli de cinquante à soixante livre de phosphore. De quoi fabriquer plusieurs centaines de milliers d'allumettes de contrebande. Pendant une partie de l'hiver suivant, installés dans un coin discret de leurs fermes, certains paysans se livraient à un patient travail clandestin. Après avoir acheté une provision de phosphore aux passeurs, ils s'étaient procurés d'épaisses pièces de bois au grain serré, sans défaut, du sapin de préférence. ils le débitaient à la scie à main, en petits blocs quadrangulaires de dix centimètres de côté. Ensuite, sur une pierre spéciale, ils mataient les cubes au marteau pour leur donner plus de densité. Puis, à l'aide d'une lame effilée, ils pratiquaient dans ceux-ci, en long et en large, de minces incisions afin de former de fines bûchettes tenant les unes aux autres par la partie inférieure. Tandis que leurs maris s'activaient à ce travail minutieux de "boissellerie", les épouses préparaient avec précaution des bains de soufre et de phosphore dans lesquels elles plongeaient délicatement la partie supérieure des bâtonnets. Après séchage, on enveloppait les cubes dans des feuilles de papier, puis on les entreposait dans des caches à l'abri de l'humidité où d'éventuelles perquisitions des gabelous de la Régie.

Des chiens contrebandiers En mars-avril, avant les travaux agricoles printanniers, les hommes quittaient la "Petite Montagne" et partaient, sac au dos, en direction de la Bresse ou des pays vignerons de Bourgogne. Beaucoup étaient flanqués d'un ou deux chiens qui portaient eux-mêmes des sortes de gilets capitonnés à l'intérieur par des vessie de porc imperméables contenant les paquets d'allumettes.

De ferme en ferme, les contrebandiers jurassiens proposaient leur marchandise. Ils avaient le plus souvent des clients attitrés qui attendaient leur passage. Comme l'usage de ces allumettes était strictement interdit, les ménagères les dissimulaient aussitôt au fond d'une armoire pendant que, sur le manteau de la cheminée, traînait négligemment une boite de la Régie, à peine entamée, pour leurrer éventuellement les contrôleurs du fisc. En chemin, les contrebandiers rencontraient parfois les gendarmes ou les gabelous. Ils avaient tôt fait de se délester de leur sac dans un buisson, tandis que leurs chiens dressés pour affronter ce genre d'incident de parcours, détalaient à toute allure à travers champs. Il arrivait aussi qu'à la suite d'un frottement intempestif, certains paquets d'allumettes portés à corps par les colporteurs prissent feu spontanément. Plusieurs de ces malheureux furent gravement brûlés au cours de leurs tournées.

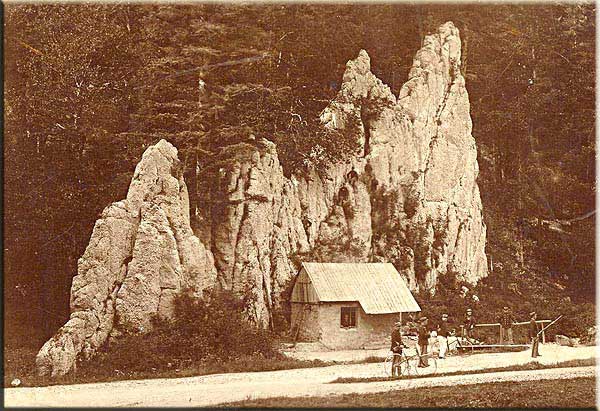

La fin d'une contrebandière Dans le Haut-Pays Comtois, on raconta longtemps, le soir à la veillée, l'histoire d'une brave contrebandière, la mère BOILLOT qui finit tragiquement son existence au retour d'un expédition en Suisse. La vieille qu'on appelait simplement "la marchande" dans les fermes de la région, s'était spécialisée dans la "brecotte" du tabac et des allumettes. Elle achetait ces marchandises chez un grossiste de La Chaux de Fonds et les rapportait en France dans un énorme sac en cuir. Très méfiante, elle traversait la frontière par des passages connus d'elle seule, cheminant constamment dans les bois pour éviter les patrouilles de gabelous. Comme elle revendait sa marchandise directement au détail, sans intermédiaire, dans le Haut Doubs, elle avait accumulé un joli pécule au cours des années. N'ayant pas de famille ni de gros besoins, elle faisait le bien autour d'elle, donnait aux pauvres de sa paroisse et à son curé. Très pieuse, elle avait même fait construire à ses frais un petit oratoire à Notre-Dame des Sept-Douleurs. Jamais, au cours de sa longue carrière, la vieille contrebandière n'avait eu le moindre ennui avec la douane ni été victime d'un accident à travers le massif montagneux qu'elle franchissait allègrement malgré son age. Un matin d'hiver cependant, on la retrouva morte de froid dans la neige, à proximité de la frontière. Dans un rayon de quelques dizaines de mètres autour de son corps, on découvrit les restes entièrement consumés de sa marchandise. S'étant égarée dans le brouillard épais qui recouvrait la région, elle avait tenté en vain de retrouver son chemin en s'éclairant avec ses allumettes de contrebande.

|